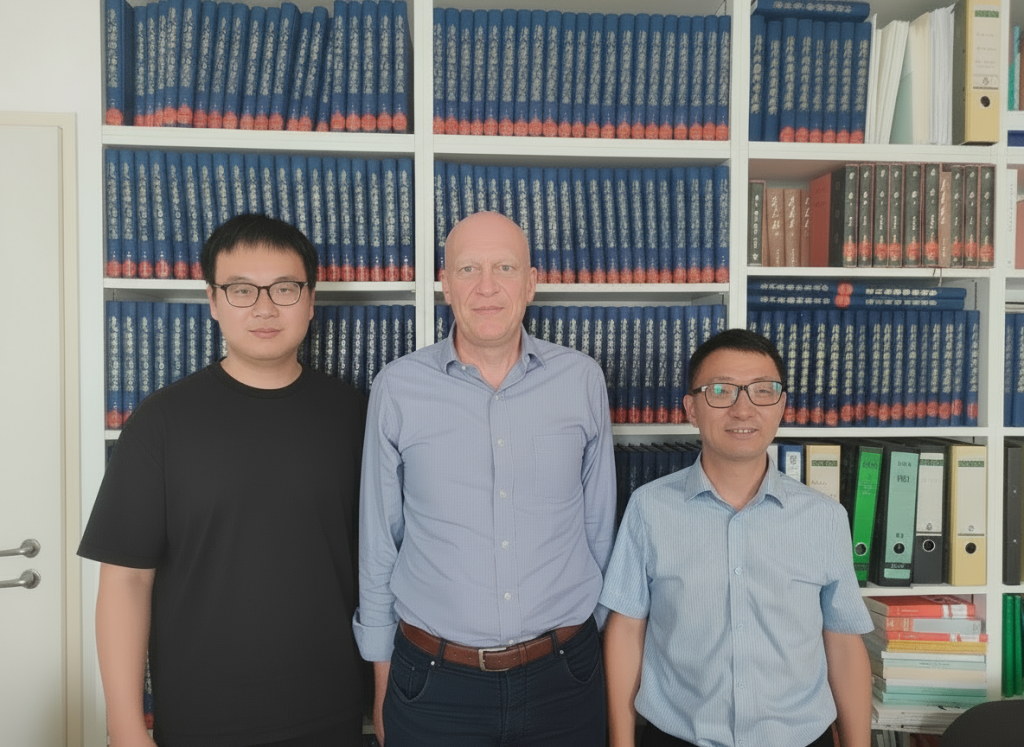

左起:段重阳、叶翰、陈赟

2025年6月24日,华东师范大学中国现代思想文化研究所暨哲学系教授陈赟、中山大学哲学系(珠海)副教授段重阳共同拜访了德国慕尼黑大学副校长、汉学系教授叶翰(Hans van Ess)。围绕马克斯·韦伯的中国论述,汉代儒家与国家的关系,儒家的超越向度,对“狂”“德”“气”的概念的理解,海外汉学等问题,叶翰教授与陈赟教授展开对谈。对谈由德国慕尼黑大学佛教研究项目组暨汉学系博士候选人李欢友整理。

马克斯·韦伯与中国

陈赟:我记得您写过关于马克斯·韦伯中国论述的文章。韦伯的中国论述似乎对整个西方汉学界的影响比较大。

叶翰:是的。但很多汉学家也批评韦伯,觉得他的想法不对,他对中国的理解不深。毕竟他不是汉学家。我当了马克斯·韦伯学术基金会八年的主席,在中国开的关于韦伯的会议(即2018年3月20日由北京大学人文社会科学研究院主办的“中国现代文明语境中的马克斯·韦伯”国际学术研讨会)上,我也发表了自己的看法。我自己不是研究韦伯的专家,但是我看了韦伯写的关于中国的论述,觉得他还是把当时关于中国的资料都看了。他真的很了不起,把当时汉学家写的所有东西都能结合在一起,再写他自己的看法。当然,里面也有细微之处不对。但是我觉得他的想法还是很不错的。而且,我对很多人对他的说法——中国后来没有发展出资本主义的思想或制度——的批评持保留意见。实际上,韦伯并不是如大家所批评的那样,他所针对的其实是彼时的当下状况,即他那个时代的中国情况。那时的儒教教育不允许中国这样做(发展资本主义)。一旦儒教教育失灵,比如1905年教育制度改变以后,中国就会立刻改换制度,换成另外一种制度,这是一种世界性的变化。

陈赟:韦伯与中国的关系在中国学术界中也有非常多的讨论。

叶翰:为什么韦伯在中国会引起那么大的兴趣?

陈赟:我想,其中的一个重要方面,是因为这涉及中国从传统社会向现代社会的结构性转型。韦伯关于资本主义何以仅只产生于西方的系统论述,深刻影响到对现代性和现代化的理解,而现代性和现代化曾是二十世纪最后三十年中国思想界的主导性关切。今天,中国学界更感兴趣的是他的中国论述。比如说,他把中国刻画为一个“儒教国家”,即作为儒家文明的担当国家。我不知道您作为西方学者,从您的角度,还会认同他对中国作为儒教国家的定位吗?这一问题关联着儒教跟中国,特别是当代中国,到底是一个什么样的关系?对中国学者而言,这也涉及当代中国的自我理解问题。

叶翰:这是一个非常不容易回答的问题。我年轻时写过一篇文章说中国现在并非儒家国家。我当时以为中国一点都不儒家了,因为儒家教育不存在了,儒家科举制度也不存在了。但现在,我觉得中国目前的家庭教育还是有一些古老、传统的内容。中国年轻人接受的教育在很多方面还是跟西方教育不一样。我过去没能真正注意到这点。

马克斯·韦伯,1918年。

陈赟:我对这个问题很感兴趣。您在那篇写韦伯的文章中说,儒家在当代中国已经失去了制度基础,就如您刚才讲以儒家经典为主体内容的科举考试制度,再也无法全面嵌入现代教育体系当中,不再构成教育的根基了。在当代中国学术界,也有一些学者认为当代中国社会是非儒家性的。一种比较常见的说法是,当代中国社会是两种文化及其张力的复合体:一是以马克思主义为主体的社会主义的实践和经验,另一则是以儒家为主体的中国传统文化。前者是中国的百年传统,后者是中国的千年传统。在政治等制度构造层面,更多的是前者;在“日用而不知”的社会心理层面,后者的影响和渗透则不可被忽视。

叶翰:这是不是甘阳的观点?他现在好像在清华大学,之前在中山大学工作。他在中山大学的时候,我认识了他。他是不是有“通三统”的说法?我认为这还是有一些道理的,但我以前并没有这样觉得。我同意中国是一个社会主义制度的国家。这一点没有任何问题,其在教育制度方面的影响其实也很重要。比如,我看学生的论文。中国学生的论文就会有很多关于马克思思想的东西,而德国学生则都没有。另外,我以前没有真正注意到的是,除了儒家经典教育以外,中国社会里还有一些其他行为举措,这些举措在现在连很多中国人都不知道了。它们其实很难说是属于哪一家,是不是真的只属于儒家或是受到了儒家的影响,这很难讲。我不知道你们有什么看法?

陈赟:这就涉及对当代中国如何理解和定位的问题。这些年来,情况也在发生变化。我举个例子,前一段时间我碰到了一位学者,他曾长期在广东生活,他说他的最大体会,一是认识了市场经济,二是理解了儒家文化的意义。他认为,中国改革开放的成功,固然得益于国家的政策推动,但儒家文化对改革开放参与者的熏陶和教育绝对不能忽视。譬如,早期农民工群体是受到儒家文化潜移默化影响的人,那几代人身上有来自儒家文化影响下的勤俭、节约、持家、安分守己的品质,他们有家国情怀,有对家庭的责任感。但是,这些东西在当今最新一代的农民工,譬如〇〇后、一〇后那里,已很难看到。这位学者忧虑的或许是,在当代中国,个人本位的社会构造一旦确立,就再也难以逆转,儒家文化在它面前至多只能成为一个作为偏好的选项,为极少数人欣赏,却缺失了影响日用生活的社会功能。

叶翰:也可能是因为现在身处于电脑世界,受到了网络影响。而且,更大的问题是现代中国的家庭也变得与之前不一样了。我当学生在学汉语的时候,都会学中国家庭里面的称呼,比如伯伯、舅舅、叔叔之类的。但是现在中国跟西方一样,家庭都比较小,也没有了姐妹、兄弟这些之外的过多延伸。这肯定也会影响年轻人的思想。我觉得,这是一个比较重要的影响因素。

陈赟:当代从事中国哲学,尤其是从事儒家思想研究的人,都会把这一现象视为一种危机,因为大家会觉得这样的现象几十年以后所造成的灾难后果将难以估量。人越来越原子化,一方面会成为漂浮的、没有归宿的无根之人,另一方面基于家庭的亲亲和人情味这些对儒家文化来说至关重要的东西,越来越弱,人也越来越孤独化。在这样的语境中,个人很容易被系统性的非人格化力量及其体制所驯化,缺乏精神与文化的力量,个人再也无法抵抗越来越强大的系统化力量和体制性力量。

叶翰:精神空虚。

汉代儒生与汉代国家

陈赟:我发现您的汉代研究,包括关于《史记》《汉书》等的研究,都涉及了儒家与国家的关系问题。我们应如何理解汉武帝以后的汉代国家?儒家文化究竟在汉代国家中发挥了怎样的功能?您的观点和传统观点好像很不一样。

叶翰:我研究汉代今古文的问题,源于我看了顾颉刚的《古史辨·自序》后对顾颉刚以及相关话题感兴趣。中国在二十世纪初发生了很大的变化,我想了解这个时代。之后,我就从学习顾颉刚出发,发现要具体了解他们,了解二十世纪初关于儒家的讨论,就必须要知道汉代的情况,因为他们当时都在讨论汉代。所以我开始发掘汉代思想,发掘中国传统的“正式面貌”(formal face)。我先研究《后汉书》,因为我觉得儒家内部的争论发生在后汉。但是我发现,如果想懂后汉,必须要懂前汉。所以,我就对《史记》《汉书》产生了兴趣。大概就是这样的一个历程。此外,我对新儒家、宋明理学也感兴趣,但我的了解还是有所欠缺。

陈赟:汉代儒生与汉代国家之间,是否形成了一种结构性关系?通常的观点立足于《史记》《汉书》叙述,认为儒家在董仲舒时代相对于国家掌权者有了第一次胜利,而在《盐铁论》时代则有了第二次胜利。当时的儒家思想已经通过博士制度等变成了建制化的学术,进入了国家教育的体制系统。但您对此作了检讨,认为这里更为复杂。您似乎强调皇帝更喜欢那些懂得法律制度的人才,但那批人不一定是儒生。您也特别强调了汉宣帝所说的,“汉家自有制度,本以霸王道杂之”。能否讲一讲您关注的要点?

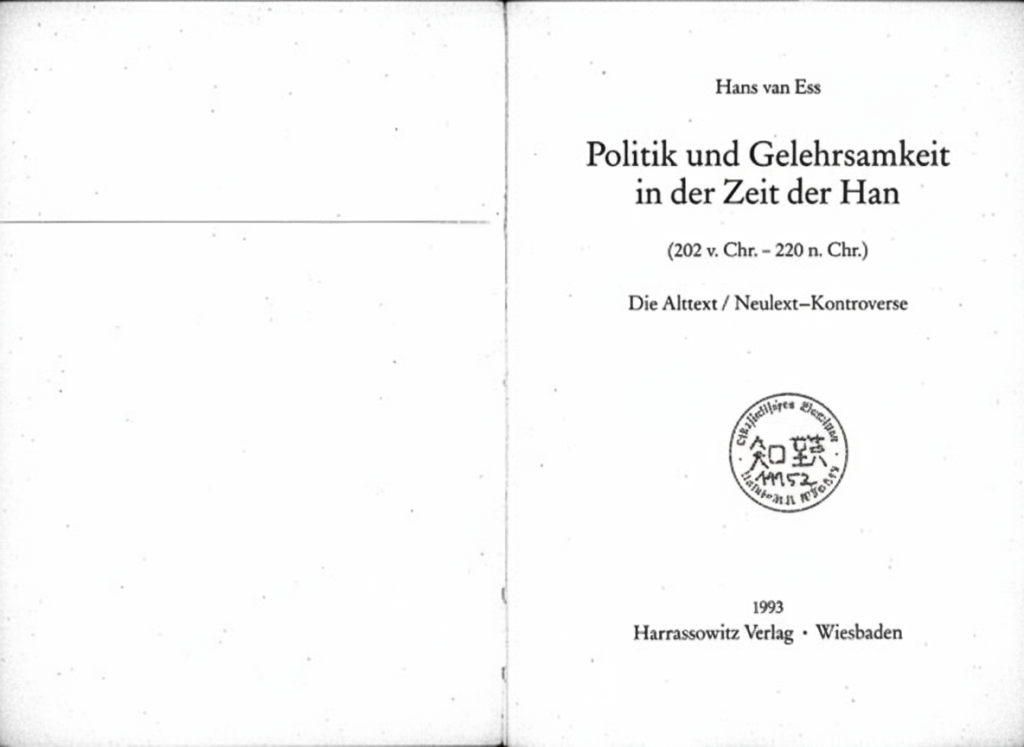

叶翰1993年出版的《汉代的政治与学术——今古文经学之争》

叶翰:懂法律制度一直很重要。我后来发现也有精通法律的儒生,可见并不是所有儒生的想法都一样。与之相关,我觉得比较重要的是史学家如司马迁、班固是如何来描述这些状况的。他们的描述可能与事实并不全然一致。他们会描述这边有一个这样的儒家团体,那边有一个那样的儒家团体,我比较喜欢看这些描述,看两两团体之间的对比。这一点在《盐铁论》里也比较容易发现。

陈赟:您常常发现别人很少注意的东西。比如据您的理解,司马迁对孔子有一种复杂的态度。一般读者会觉得《史记·孔子世家》的“赞语”是对孔子的肯定和赞扬。“高山仰止,景行行止”,好像是在塑造孔子的圣人形象,而整个《史记·孔子世家》则可看作孔子圣化过程的重要环节。您不太同意这种主流看法。

叶翰:我觉得这里有一些问题。司马迁为什么把孔子放在《史记》这个地方?司马迁这种安排不一定是因为孔子是圣人,也可能是为了安排资料。在司马迁看来,孔子的重要性也可从《史记》中他与在他之前、之后的人的关系来甄定。比如《孔子世家》后是《陈涉世家》,而之前则是《田敬仲完世家》以及由晋分裂而成的《赵世家》《魏世家》《韩世家》。他们跟孔子的共同之处是,都不满意以前的制度,而想建立一个新的制度。韩赵魏破坏了晋国,而孔子则是在批判周代。这样孔子与韩赵魏就有了共同之处。《田敬仲完世家》也是如此。

陈赟:这些令人感到好奇。比如《陈涉世家》,按理说,陈涉曾经称王,本应该放在“本纪”里,但却被安排在了“世家”。而项羽虽然也称王,但后来很快就被推翻了,司马迁却把他放在“本纪”。就孔子而言,按照司马迁本人的春秋学传承,即他属于董仲舒公羊学一系,他应该按照写《春秋》的方式来写《史记》,应该把孔子的地位看得比那些君主和大臣更高。孔子是素王或圣人,至少也应编排在“本纪”里。但实际上,孔子既不在“本纪”,也不在“列传”,而是被放在了“世家”。司马迁这种安排的理由是什么?您能再谈谈《史记》的结构问题吗?

叶翰:这也是个很复杂的问题。在一些地方,司马迁好像是在用董仲舒,而且他也佩服董仲舒这个人。但是看《董仲舒列传》以后会发现,董仲舒不太重要。董仲舒做的有些事很怪。我一开始就觉得,在《史记》里他可能不是一个主要人物。班固认为董仲舒很重要,在《汉书》里也有很多关于董仲舒的材料。但实际上,董仲舒没有那么重要。以前很多人说,司马迁在《太史公自序》里提到了董仲舒,所以董仲舒应该是他的老师。我不太认同这个看法。我觉得司马迁也在批评董仲舒。而且,他之所以在《太史公自序》采纳董仲舒的看法,是因为他想借此回应那些反对他的人。在整个《史记》里,司马迁在有些地方采纳董仲舒的看法,在另一些地方并不会。有意思的是,后来班固写儒生的时候,也在表明他不完全赞同儒家的做法,因为他觉得儒生缺乏对世界的了解。班固经常批评儒家,批评萧望之、匡衡这样的儒生。你看他们的列传就会发现,实际上,他们作为儒生所做的事情也并不太好。

陈赟:我读到这些,也感到十分困惑。按照《史记》《汉书》所描写的,我们通常认为,韦伯所谓的儒教国家,应该就是在汉代奠基的。但是通过您的解读,就会发现儒家跟汉帝国或汉王朝的关系,其实更为复杂。在这个意义上,您是否认同韦伯“儒教国家”这一表达?

另外,我想起韦伯的另一个观点。他说,儒家文化缺乏一种“就事论事”的切事精神,由此缺乏那种合理化的精神与专业化的态度。后来约瑟夫·列文森(Joseph R. Levenson)讲,儒教中国的文人士大夫更多的是业余精神,而不是专业精神,从而与现代科层体制的合理性基础有很大不同。所以,列文森觉得儒家文化过于强调人的身份,强调以诗书礼乐为主体的通人教养,以至于将这种文人教养固化为资格,这样的儒家不太可能发展出资本主义以及现代性和现代化。列文森的观点回应了韦伯的另一个观点:儒家中由于缺乏现实和理想、经验和超验之间决然的区分,只是满足于既有的现实世界,无法导出那种变革现有世界、创造一个新世界的革命激情。另外,韦伯还有一个我觉得很有意义的观点:儒家文化虽然没有变革世界、开创全新局面的激情和能力,但却有强大的适应能力,这使儒家能够很快适应新格局、新形势和新世界。就此而言,现代性虽非中国的首创,然而中国却能快速适应现代性。儒家文化在适应性和应用性方面展现的能力,似乎很可以用来解释当代中国的发展。您怎么看这样的观点?

叶翰:韦伯当时看了很多中国人写的东西,可能也看到了一些在美华人所写的博士论文或著述文字。所以,他可能也知道“仁”里包含很多创造的可能性,但就只是制度不允许。十九世纪末,以康有为为代表的戊戌变法时期的士大夫,都认为中国人彼时没有创造性。此外,我也认同你的看法,儒家文化有很强的适应能力。

儒家的超越向度与“狂”

陈赟:我看到您在一篇文章(“The Weber paradox – Or:What Max Weber actually said about Confucianism and Capitalism,” Oriens Extremus 56 [2017], PP. 43-55)中还特别提到韦伯在其著作引用了莱布尼茨的话,即儒家可能认为现存世界是所有可能世界当中最好的一个。如此,儒家就缺少一种救赎精神,或者说超越性精神。

叶翰:莱布尼茨以及伏尔泰都这样说。他们所理解的儒家就是这样。就如同《三字经》开篇第一句话——人之初,性本善,儒家就是如此。

陈赟:我想请教的是,韦伯这样的观点恰恰受到了一些学者的批评,比如罗哲海(Heiner Roetz)。罗哲海认为,儒家恰恰有一种超越习俗伦理的向度。他会认为韦伯所讲的多是平面性的,只是把儒家伦理变成了习俗伦理和身份伦理,但是儒家还有用普遍性的天道对抗君王的一面。比如郭店楚简《鲁穆公问子思》篇载,鲁穆公问什么是忠臣,子思就回答,那些常常说君王不好的人,才是真正的忠臣。荀子讲,“从道不从君”。孟子也讲,“有天爵者,有人爵者”。君主只是人爵,而圣人是天爵,这里面有一种张力。我估计罗哲海可能会从这里发展出对韦伯将儒家伦理定位为身份伦理的不满和批评。韦伯认为孝悌是儒家的身份伦理,这一伦理更多的功能是让人融入世界,而不是质疑和超越世界。从罗哲海立场出发,儒家思想中人与现实世界、天与人的张力,似乎被韦伯忽视了。

叶翰:我觉得罗哲海说得对。最近我一直在看班固怎么用《论语》评断汉代人才。按照我的看法,班固如同罗哲海一样,也作此说。班固认为,在儒家中最重要的是,虽然君主很重要,但是你自己比君主更重要。而且,君主如果犯错误的话,你就要反对他。这一点在《汉书》里很明显。我觉得汉代儒家在这方面的想法,很多人没有注意到。汉代儒学可能跟宋明理学不完全一样。或许宋明理学也有这样的部分。你把自己当作一个人,就自然会有自己的看法,一直到老死。《论语》里面有一句话……

陈赟:《论语·泰伯》:“曾子曰:‘士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?’”我特别赞赏您这个观点。我觉得,像汉代的儒者,他们上面有天,下面有地,中间有自己的良心,此外,还有百姓,然后才是君王。他们有多种标准和尺度,而这些标准跟君王的标准并不是完全一致的。君王只是一个现行社会中的统治者,但在其之外,还有一个大于、长于、久于当下社会现行体制的标准,比如说,圣人之书——《六经》的标准。我觉得汉代人把孔子圣化、把《六经》神圣化,其中的一个重要意义,就在于它确立了高于世俗世界和君主权力的典范和标准。研究埃及学的学者扬·阿斯曼(Jan Assmann)认为,经书系统确立了“文本的一致性”,神圣文本成为了一个跨越世代、超越具体社会、更加稳定也更加普遍的尺度,从这些普遍的、神圣的尺度来审视具体社会或特定社会当中的某些现象,这本质上会发展出一种批判的态度和超越的视角。在此意义上,儒生心中的圣人以及由圣人创建的神圣文本,正可以承担上述的功能。这些在韦伯的视野中都是没有被看到的。

叶翰:是这样。我还要补充一个观点:在中国古代,关于狂人的想法也很重要。我发现班固在《汉书》里就经常提到“狂”——《狂人日记》的“狂”。班固觉得这些狂人有时候很过分,但实际上他又比较佩服他们,因为这些人在做自己所愿意做的事。《论语》和《孟子》里也提到狂人。很多人认为这些人所做不“中道”。但实际上,“中道”很难。一个(“狂”与“狷”)“中间”的人现实中可能并不存在。如果能找到这样的人,他会是圣人。但这种人实际上很少。所以其他人(狂人或狷人)才是真正有意思的人。

陈赟:在汉代韩婴《韩诗外传》里面就提到了圣、狂的界限。有三种人,一是“狂”,一是“狷”,中间是“圣”。他会讲,“通移有常,圣也”。就是说,圣人是该狂的时候“狂”,该狷的时候“狷”,能出能入,具有灵活性。沿着您的思路,我的理解是:该狂就狂,该狷就狷,这就是现实中的中道,它不是狂者和狷者之外的另一种人。“狷者,有所不为也”,“狷”者坚守底线,有些东西不屑于去做;而“狂”者之所为,就非世俗所能理解。

叶翰:在我新译的《论语》(Konfuzius. Gespräche:Neu übersetzt und erläutert von Hans van Ess, München: C. H. Beck, 2023)里,我就说子路是狂人,原宪是狷人。

叶翰译《论语》

陈赟:因为他们都反对“乡愿”。乡愿就是老好人。这种人恰恰是现实社会的主流,因为乡愿的人能够在实际社会当中将利益最大化。所谓“精致的利己主义”,实际上就是乡愿。但在上世纪,章太炎就讲到,今天连做乡愿都不太容易了。乡愿在古代被视为对道德的戕害,但在今天却被视为有道德的人。您讲的这个狂人,能和鲁迅的《狂人日记》联系起来。

叶翰:对。但有意思的是,在西方,准确说是俄国,有位作家——果戈理(Nikolai Gogol),他写了The Diary of a Madman。然后,西方人把“狂人”都翻译成“madman”,或把“狂”翻译成“crazy”。但“狂”实际上不能与之等同,“狂”在中国传统中有着其他意涵。在西方,很少人能明白个中区别,因为我们都以为鲁迅模仿了这位俄国作家。实际上可能并不是这回事儿。

陈赟:其实狂人就是超越世俗标准的人。《庄子》里有两种人。一种是在“方内”,在世俗礼法之内生活的人;另一种是在世俗礼法之外生活的人。后面这些人,《庄子》称之为至人、真人、天人。游于方之内的人,尊重方内的世俗规矩、礼法,当然也会受制于斯。而在世俗的规矩、礼法内还能够自由的便只是圣人。对于大多数人来说,方内的礼法和规矩都是对人性的束缚和限制,但是又不能不遵守。《论语》里面讲“从心所欲不逾矩”。“矩”就是世俗的规矩,它不是“圆”,也不是“规”,即它不是天道之“圆”,而是方内的尺度。所以,孔子被视为“游方之内”者,但却不被世俗的礼法和规矩所限制和束缚。但是,狂者却坚持来自天道的法则和世俗礼法之间的张力,坚决捍卫天道的法则而蔑视,甚至质疑世俗的礼法规矩,这就是他作为狂者的底气——宁愿得罪于人,也不愿得罪于天。这似乎可以解释狂人的特点。这种狂人气质,在儒家思想中并非被否定,它事实上会抵抗给定的身份伦理和习俗伦理。

叶翰:这些马克斯·韦伯可能就不太了解。所以他对儒家的描写缺乏这个部分。

如何翻译“德”

陈赟:我觉得韦伯对中国的礼、孝悌的描述比较多,但是对仁之类的阐发就比较少。《论语》《孟子》都非常强调仁。在《孟子》那里,礼已经变成心中的内在的德性——恭敬之心了。然而,对马克斯·韦伯来说,礼还是一个外在的、习俗的、建制化的东西,而缺乏内在的精神基础。所以他对儒家内在性、心性论、主体性的这一面,好像不够重视。

叶翰:“仁”当然很重要。按照我的看法,当时的大部分汉学家都不太懂“仁”字的内涵。“仁”也是比较复杂的一个字。

陈赟:这就涉及您的《论语》译本中对“德”字的翻译。“仁”可以纳入“德”,但是“礼”不能完全纳入“德”,因为它有外在的典章、制度这一层面的涵义。我很想知道您是出于什么考虑,把“德”翻译成“Persönlichkeit”。

叶翰:Persönlichkeit,就是你自己对他人的影响。在德文里,Persönlichkeit、Personality是说,作为人你会影响其他人,他们会佩服你。为什么他们会佩服你,是因为你有各式各样的施为、做法。所以“德”(对于人要实现它来说)并不容易。但是,如果把它翻译成“virtue”(道德)的话,只是切中了“德”意涵中很小的一部分。“德”里面还有很多其他可能性,所以我把它翻译成“Persönlichkeit”“Personality”。Personality在德文中关涉Ausstrahlung、Charisma,后者也是韦伯常用的一个概念。

陈赟:我们常讲德和礼,有时会把西周的体系称之为关于德和礼的体系,但“德”在周代往往并不是指个人的personality,周代的“德”更多是指向王朝的、贵族的或统治阶层的品质。周人有周人的德性。而孔子的一大贡献就是,把“德”提炼出来,以之作为个人品质、人格、特质。“德”从西周到孔子的时代,再到汉代,已经逐渐分化了。它一开始只是政治德性,还没有分化,还没有教化的德性。与此同时,个人之德和集体的品质也没有分化。但到了孔子的时代,到了汉朝,“德”已经在几个层面分殊化、平行性地发展起来了。比如,您讲的作为个人的德性。《论语》中讲,“德不孤,必有邻”。有德的人虽然生活在不同的时代、不同的社会,但是他们可以以德相招、以德相感。我觉得,这就是您刚才讲的人格感召力、人格之间的相互影响。孟子就特别重视这个东西。

叶翰:《史记》里也说,积德是一个很长的过程。我觉得对个人也是这样,你得慢慢地成为一个有德的人。成为有德的人不是完全因为你做了很多好事,也可能是前一辈人所赋予你的。《史记》里会讨论,汉朝为什么犯了那么多错误,就是因为他们没有积德的过程。我觉得“德”这个概念特别复杂,翻译起来真的不容易。而且“virtue”以前在西方也有其他意涵。之前把“德”翻译成“virtue”(virtus)在很大程度上也是对的。但我们当代西方人可能也不太懂我们自己之前的语言,这也造成了问题。

陈赟:关于“德”,我想到孔子的话——“天生德于予”,我的德是天生的。对于周人,或者说在西周那个时代,天生德的观念是非常普遍的。但后来慢慢地,“德”就变成了我自己经过努力而建立的东西。我自己要修养,还要慎重,就是《大学》所讲的“慎德”,就好像既有“善德”也有“恶德”一样。我对我的德要慎重,因为我的德是一个中性的东西,它有可能是好的,也可能是坏的。

在孔子及其前后时代,比如在《老子》《庄子》那里,会讲物也有德。德是物借之以成为它自身的一种根据,物得以生谓之德。类似的想法在《管子》里也会有。德不仅仅是在人这里,还可在物这里。就在人这里而言,为什么孔子会说“天生德”?我觉得可能存在着这样一种思想:人不仅是父母所生,还是天所生。人是一个双生子。这与奥古斯丁的想法类似:每个人都是神之子,又是父母之子,都是双生子。这种观念在先秦与汉代十分重要,好像在儒家当中非常普遍,即使到康有为,也还在强调这样的观点。这意味着一个人并不完全属于社会,他还有属于天的层面。而这一点恰恰可能被韦伯忽视了。

叶翰:“德”也有消极(negative)的面向。像卫灵公和南子一起出游,就会被说没有德性,这不一定是说其人本身没有“virtue”,只是卫灵公不想别人这么看他、笑话他。韦伯因为知识背景的原因,可能从根本上就不会知道这些。我觉得他所作的关于中国思想的概论比较好,但你所说的这些,可能根本没出现在他的思考中。

陈赟:韦伯对中国官僚制的描述非常有意思。按理说,官僚制应该是近代的产物,而家族制应该是一个过去的产物。但儒家,恰恰既不很过去,也不很现代。从家产制的角度讲,儒家比家产制先进一点;从官僚制的角度讲,儒家又比纯粹官僚制弱一点。韦伯对儒家制度的描述即是如此,并因之强调了君王既是君主也是父亲的“君父”概念。但在这里,他就没有“天父”的概念。其实,天地也是人的父母,但是韦伯没有这样的概念。所以他的理解,与我们今天研究中国学术的学者,尤其是研究古典学术的学者,就会有思维结构上的不同。

汉学与哲学

叶翰:你现在做哪些方面的研究?

陈赟:前年,我出版了一本关于历史哲学的书——《文明论的历史哲学》,从黑格尔、雅斯贝尔斯、韦伯、沃格林(他曾在慕尼黑大学任教)等对于西方、以色列乃至中国的论述出发来思考历史,当然我也重新检讨这些论述。我从人和历史、文化、文明之间互动关系的角度来展开思考。所以我对西方汉学传统充满好奇。您曾经提到在西方有两种中国哲学传统:一种与哲学不一样,全然是汉学自身的传统;另一种是与哲学结合,乃至从哲学出发而形成的汉学传统。您怎样看待二者?

陈赟著《文明论的历史哲学》增订版

叶翰:我以前在汉堡学汉学和哲学。但那时,我必须要做出选择,我就选择了汉学。按照我当时的想法,西方的哲学制度与汉学没有太多共同之处,沟通二者并不容易。但是我一直对哲学感兴趣。下个星期我要去中国人民大学参加一个关于汉学、中国哲学与西方哲学汇通对话的论坛。原来在我们这里、现在人民大学工作的谢林德(Dennis Schilling)教授和他的同事们一直在做这件事,而恰好我也越来越对这个问题感兴趣。现在来看,中国古代哲学与西方哲学共同处其实也不少。但是我当学生的时候并没能发现这些,因为当时汉学对我来讲还是太新的东西,我无法把它们结合起来。

陈赟:我以前对黑格尔等人关于中国和世界的论述比较感兴趣,而对汉学的了解比较少。现在我觉得有必要进一步了解汉学,看能不能在汉学与哲学二者关于中国论述之间建立起一种连接,扩大自己的学术视野。

叶翰:问题是,你要读很多东西。很多汉学家实际上在这方面缺乏训练。

陈赟:像弗朗索瓦·于连(Francois Julien)和毕来德(Jean François Billeter)就有点把汉学与哲学联系起来。当然,他们分别带有法国、瑞士的传统。

叶翰:他们好像都对《庄子》比较感兴趣。

陈赟:我也讨论过《庄子》,关于《逍遥游》《应帝王》两篇的论著已经出版了,我计划对《庄子》内篇中的每一篇都写一本书。当然,我更多地还是在研究儒家思想。

陈赟著《自由之思:〈庄子·逍遥游〉的阐释》

叶翰:我开过讨论《庄子》的课,也专门开过讨论《庄子·齐物论》的课。我以前上课时,一直没能察觉到《齐物论》里有完整的思想体系。后来,我觉得还是有。在一些人(比如司马迁)看来,庄子也属于儒家。

陈赟:对我来说,庄子是儒家还是道家并不重要。这样的帽子对庄子来说是次要的,是后代人给他戴上的。

华夏与“气”

陈赟:叶教授您好像在文章里(“What is Chinese? Culturalism or Ethnicism in Song China? With an Appendix on Siku quanshu Censorship of Ethnic Prejudice,” Asia Major 34, no.1 [2021]:61-93)特别强调从“气”上来讲中国,而不是从“理”上来讲中国。

叶翰:我觉得宋儒与清儒的想法是一样的,因为清代满人会认为种族、族类是不重要的,文明才是。所以“中国”问题的关键不是民族,而在于礼义。民族主义进入中国以后,很多人搞不清楚自己是谁了。宋代也有很多人讨论类似的问题,他们知道外面有一些我们不喜欢的人,他们也不喜欢我们。他们会说我们和外面那些人的区别不在内心,而是在外在因素。我觉得这里重要的问题是,这些外在因素是什么?在中国古人看来,儒家教育不存在了,你就会变为其他人。中国古人会觉得我们中国的文化很强大,外来人以后受到这些教育,也都会变成我们自己人。我觉得这种想法至今在中国还是很强。

当然涉及这个问题,也有一些类似黑格尔与马克思之间的矛盾:把思想还是经济社会放在最高层面?牟宗三讲义理,就是黑格尔式的,而我所提到的礼义,就类似于马克思所说的在社会里如何处理问题。胡安国觉得彼时中国失败、丧失中原的原因,不仅在于他们忘记了自己的礼义,还忘记了自己的义理,忘记了一个更高的东西。胡安国觉得,我们现在虽然丧失了这些东西,但一旦我们恢复它们,中国就会重新强大起来。

陈赟:您讲的“气”,其实到了明末清初时受到了特别的重视。当那个时代的人用“气”来解释民族的时候,他们就不再仅仅强调抽象的义理,而是会重视由地气所导致的地理和民族的分界等等。

叶翰:“气”是什么意思,这个问题一直存在。而且,为什么中国的“气”要比其他地方的“气”要好?

陈赟:“气”是一个综合性的东西,贯通在我们与世界之中。王夫之讲地气不同,会导致区域的地理、天文上的差异。他认为如果没有地气差异的话,天上也会变得同质化。反过来,每一个地方的地气不同,也导致了天文和天道在不同地域的不同显现。实际上,由地气所演化出的在这个地方生活的人,他穿的衣服,他的生活方式,他的习惯、语言、欲望,都和在其他地方生活的人很不一样,这便有了一个关于族群、民性的概念。您也特别引用了《礼记·王制》中“五方之民”的说法,而《王制》篇就是用“气”来解释五方之民的,认为形成了夷狄与华夏非常不一样的“气”。这有点像黑格尔讲的,世界历史的民族只能出现在北温带。他认为,非洲不可能出现——至少在已有的历史当中不曾出现——一个世界历史的领导性民族。与之类似,在赤道周围生活的民族也不可能领导世界。他觉得这些地方的人,受制于“气”的影响,就思维、生活方式而言,没有一个非常长远的、历史的视野。王夫之也作如此思考。他会认为,华夏之所以为华夏,是因为其地气有着特殊的根基性作用。