上海音乐厅的古乐版图上,又增添了一颗璀璨的明珠。

10月16日,巴洛克指挥大师哈里·毕克特率领英国合奏团,带来“音乐会版”亨德尔歌剧《里纳尔多》的上海首演。这也是今年上海国际艺术节的参演剧目。

两年前,“音乐会版”亨德尔歌剧《罗德琳达》在上海引发的轰动,仍然历历在目。对古乐爱好者而言,《里纳尔多》的上海首演是一场期待已久的重逢。

“如听仙乐耳暂明。”演出结束后,有观众这样评价。

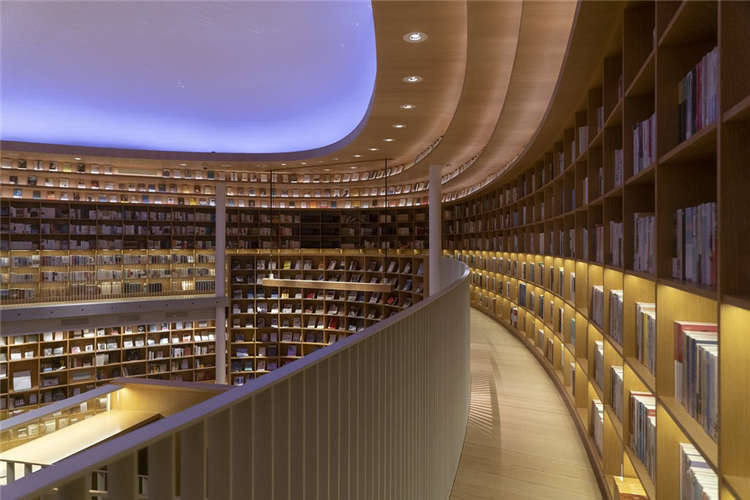

演出现场

更让指挥兴奋的是上海观众

亨德尔一生创作了40多部歌剧、20多部清唱剧。《里纳尔多》1711年在伦敦首演,是他为英国舞台创作的第一部意大利正歌剧,也是他的成名之作。

剧本取材于塔索的史诗《被解放的耶路撒冷》,讲述了十字军东征时期的宗教冲突和爱情故事。这部歌剧堪称“热门金曲集”,“让我痛哭吧”等大量优美的咏叹调,传唱数百年而不衰,早已成为声乐艺术的试金石。

曾七度摘得“留声机大奖”的英国合奏团,是当今古乐界诠释巴洛克音乐的权威,尤其是为亨德尔作品的现代诠释树立了标杆。指挥毕克特也是亨德尔歌剧在当代复兴的核心人物。

指挥毕克特

这部三百多年前的作品,为何仍能打动当代观众?

毕克特认为,它不只是一个十八世纪的故事,很多主题仍有当代性:世界上依然存在因宗教而起的战争;人们依然会相爱、为失去爱人而悲伤;依然有当权者不知如何明智地运用权力。

“亨德尔将永恒的人类情感置于舞台之上,永远有人恋爱,永远有人心碎,永远有人受伤,人类的本质从未改变。”毕克特说。

近年来,上海音乐厅持续耕耘古乐,系统性引入世界顶尖的古乐名家与名团,还原巴洛克音乐的本真风貌。“听古乐,到上海音乐厅”已然成为不少乐迷的共识。

毕克特也为上海音乐厅的古乐氛围所打动,“亨德尔创作这些音乐时,并非针对如今常见的大型音乐厅。如果去3000多人的大型音乐厅演出,我会感到失落。上海音乐厅的大小合适,外观漂亮,音响效果也很好。”但比音乐厅更让他兴奋的是上海的观众,“他们参与度高,而且热情,这是我们非常愿意再次来上海的重要原因之一。”

女高音贝文

不能像博物馆一样封存作品

假声男高音阿列·努斯鲍姆·科恩饰演里纳尔多,这一角色原是为阉伶歌手创作。

“他们的身体结构与我们不同,胸腔和肺活量更大,亨德尔因此写了一些超长乐句。”科恩的挑战在于,如何在不被观众察觉的情况下换气,连贯演唱这些长乐句。

“这个角色很适合我,唱起来相对轻松。”女高音玛丽·贝文饰演阿尔米莱娜,每次唱咏叹调“让我痛哭吧”时,她都能感觉到观众在引颈期待,剧场里会有一种特别的兴奋感。

“歌剧版由导演主导讲故事。音乐会版,我们主要通过面部表情、音色变化、即兴装饰音来叙事。”贝文形容,音乐会版中,歌者能直接看到观众的眼睛,“这种直接的交流感,有时比一片漆黑的剧场演出更令人兴奋。”

学生时代,科恩常在纽约卡内基音乐厅听英国合奏团演出。即使是音乐会版,乐团也能赋予音乐极强的戏剧性和能量,“毕克特不仅能让歌手讲故事,还能让乐器参与叙事,呈现出不逊色于歌剧版的戏剧张力。”

假声男高音科恩和女高音贝文

英国合奏团遵循历史演奏传统,使用羊肠弦、羽管键琴等古乐器,用本真演绎焕新经典。

”但我们并非像博物馆一样,把作品封存在玻璃后面,正如马勒说:‘传统不是崇拜灰烬,而是保存火种’。”毕克特强调,他们会尊重传统,也会考虑当代观众的听觉习惯和文化期待,“很多观众反馈,我们演绎的亨德尔作品很有当代感、能共鸣,不像在听博物馆里的古老音乐。”

使用古乐器演出并非易事,尤其在上海这种潮湿的气候中。“羊肠弦比较脆弱,对湿度非常敏感。乐手们喜欢上海的氛围,但讨厌上海的天气。”毕克特幽默一笑,演出前,乐团会提前一小时到场,让乐器适应环境。

紧随其后,11月2日,巴赫作品权威演绎者铃木雅明也将携日本巴赫古乐团完成中国首演。

演出现场