今年是抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利80周年,澎湃新闻·私家历史与抗战文献数据平台合作,推出“抗战回望”系列,选取抗战期间的报纸、图书、日记等史料加以介绍,希冀带领读者前往历史现场,触碰抗战时中国军民的精神与生活。

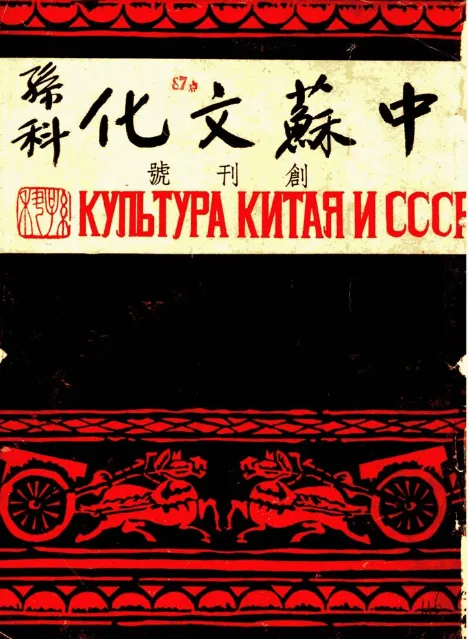

1936年5月15日,发行了四年的《中国与苏俄》杂志正式改为《中苏文化》。中国与苏俄杂志改为中苏文化协会刊物,定名《中苏文化》杂志。《中苏文化》创刊出第1卷第1期,到1949年9月20日第20卷9期中间从未中断,由中苏文化杂志编辑部(社)编辑、出版。随着1937年全面抗战的爆发,南京沦陷,国民政府西迁重庆,中苏文化协会及杂志社也随之由南京移汉口,后又迁至重庆。

《中苏文化》创刊号封面

作为国统区唯一的全面介绍苏联的综合性刊物,《中苏文化》用大量版面介绍苏联的政治、经济、文化、军事、外交等方面的概况,杂志开设的栏目众多,有会务汇录、专论、文艺版、照片、漫画、今日苏联、苏联研究、苏联时论、苏联文化消息、广告、投稿简章等。

编辑形式上,若每期有固定主题,则设置特辑,如苏联宪法特辑、苏联工业建设特辑、中苏互不侵犯条约特辑,高尔基特辑、苏联与国际关系特辑、苏联国防建设特辑、苏联红军特辑,普希金逝世百年特辑、苏联集体农庄特辑等。除了每月经常编行期刊以外,逢有关中苏两国的重大纪念意义的特殊时间节点上,则中苏文化编发特刊,以表示庆祝。如“中国抗战13周年纪念特刊”“中山先生15周年逝世特刊”“斯大林60寿辰专号”“苏联十月革命23周年纪念特刊”“列宁逝世17周年纪念特刊”“苏联十月革命27周年纪念特刊”等。

编委会主编为袁孟超,编辑为金戈、赵康、篷子、含沙、李孟达、黄操良、于绍文、金云峰。后中苏文化协会杂志委员会主任委员为王昆仑,副主任委员、主编侯外庐,副主任委员翦伯赞,委员为梁寒操、郭沫若、何汉文、戈宝权等。撰稿人有侯外庐、梁寒操、徐悲鸿、戈宝权、叶文雄、翦伯赞。

《中苏文化》于1937年11月出版的“苏联十月革命二十周年纪念”特刊。这份特刊出版前不久,苏联政府与南京国民政府签订了《中苏互不侵犯条约》,苏联政府并对杨杰率领的中国军事代表团允诺对华军事援助。

这份特刊卷首依次为列宁遗像、总理遗像、斯大林像、蒋介石像、加里宁像、林森像与鲍格莫洛夫(“有功于签订《中苏互不侵犯条约》的苏联驻中国大使”)像。然后则是国民政府政要专为这份特刊的题词,依次是:林森、居正、蔡元培、程潜、戴季陶、陈立夫、王宠惠、王世杰、白崇禧、张继、马超俊、汪精卫。

特刊第一篇文章是孙科的《庆祝苏联十月革命中对于总理遗教的回想》,该文从苏联(俄)自十月革命后的历史出发,回顾中苏友谊与国民大革命之间的关系,对苏联(俄)二十年来建设的成就进行肯定:“假使总理得颐养天年不但中国国民革命早庆完成,更得目睹列宁先生事业忠实继承者斯达林先生所主持的社会主义建设,在两个五年计划的短期间大奏空前无比的胜利,其衷心的感奋快慰,定非笔墨所能形容万一的了!”进而展望中苏友谊与抗击日寇之关系:“我们躬逢着苏联‘十月革命’二十周年的盛典,只有秉承总理热烈恳挚的心愿,庆祝列宁圣人事业日进无疆的繁荣和昌隆,并且贯彻维护世界和平的决心从速来‘和东方(中国)携手’联合造成世界民主阵线,保障太平洋上集体的安全!”

在这之后,该刊的文章分别讲述十月革命后苏联(俄)在外交、经济、军事、民族、文化与社会保障等方面取得的成就。最后一篇文章则是张西曼(九三学社创始人,时任中苏文化协会常务理事、《中苏文化》副主编)的《中苏文化沟通工作的过去和现在》,该文回顾两国民间交往的历史与中苏文化协会的成绩,进而规划未来的工作,最后引述法国报纸称《中苏互不侵犯条约》是“射杀日本蛮牛的第一支火箭”的说法,希望两国未来能在此基础上签订互助条约。

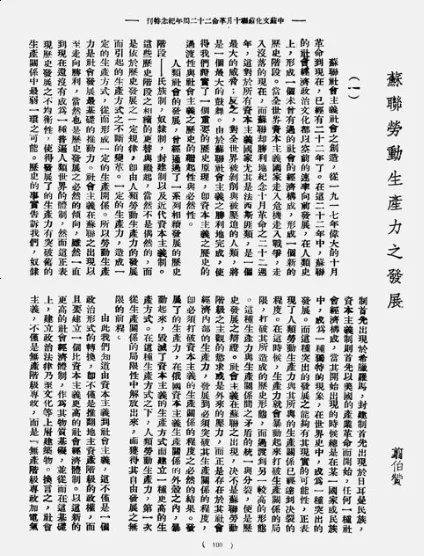

作为中苏文化协会的机关刊物,《中苏文化》杂志旨在介绍和宣传苏联的政治、经济、文化等方面的概况。1939年,大批具有马克思主义倾向的知识分子来到重庆等地,以中苏文化协会为掩护,从事政治与文化活动。侯外庐从1939年初到1947年一直担任主编。他认为,主编《中苏文化》,使他“得到了一个多年来可望不可得的宣传马克思主义、宣传社会主义”的机会。多年来,他为《中苏文化》撰写了《中山先生遗教的核心精神》《抗战建国与中国宪政之路》《抗战文艺的现实主义》等30余篇专论。翦伯赞于1937年加入中国共产党,在国民党军委政治部名誉委员身份的掩护下,长期从事马克思主义宣传工作,为《中苏文化》撰写《苏联劳动生产力之发展》《苏联历史学家对东方史学的贡献》《论“五卅”运动及其历史教训》等20余篇。

翦伯赞:《苏联劳动生产力之发展》,《中苏文化·苏联十月革命22周年纪念特辑》,1939年

《中苏文化》刊发文章阐释马克思主义的基本内涵,指出“马克思主义——列宁主义理论,乃是关于社会主义发展的科学,关于无产阶级革命的科学,关于建设共产主义社会的科学”。阐述马克思主义主要观点,如“生产力是社会发展最基础的推动”。此外,还揭露资本主义发展的弊端,认为在资本主义社会,“私有财产及资本家阶级对社会生产力的垄断,结果必然要阻碍生产的发展,造成了社会生产中的无政府状态,产生了生产过剩的危机,经常的失业和战争等等”。帝国主义是“独占的、腐化着的、寄生的——垂死的资本主义”。因此,资本主义社会终将被社会主义所代替,这是人类社会发展的必然规律。

《中苏文化》还刊发列宁的《论民族战争问题》《论列宁的合作社》与国内学者的《斯大林宪法与民主政治》《苏维埃社会主义政治》等文章,对社会主义革命“一国胜利论”、无产阶级专政论、社会主义本质论、社会主义民主理论进行了深刻阐释。这些文章为揭露国民党一党独裁的反动本质,厘清资本主义民主的虚伪性,宣传社会主义民主的人民性,以及指明中国革命的前途是实现社会主义而非资本主义等现实问题,提供有针对性的理论指导和借鉴。

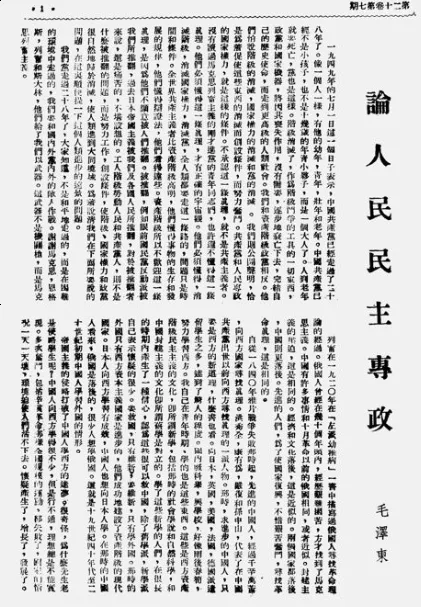

全国革命胜利前夕,为迎接新中国的诞生,《中苏文化》及时宣传党的建国方案,刊发毛泽东的《论人民民主专政》。文章指出,实行人民民主专政是新民主主义革命胜利后的必然选择,即“在工人阶级及其共产党的领导之下,团结起来,组成自己的国家,选举自己的政府,向着帝国主义的走狗即地主阶级和官僚资产阶级以及代表这些阶级的国民党反动派及其帮凶们实行专政,实行独裁”。“对人民内部的民主方面和对反动派的专政方面,互相结合起来,就是人民民主专政”。

毛泽东:《论人民民主专政》,《中苏文化》1949年第20卷第7期

《中苏文化》在党的领导下,宣传马克思主义理论,阐扬党的抗战建国主张,积极引导社会舆论,成为党在国统区重要的宣传阵地。