“为什么只要一工作就读不进书了?”这不仅是很多人在离开校园进入职场后会发出的感叹,也是日本评论家三宅香帆于去年推出的一本新书的题名(日语原题:『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』)。

在许多人的印象中,日本似乎是一个“读书大国”:公共交通的乘客有相当大比例的人手捧图书而不是电子器械,而实体书店也没有被电商和数字出版挤压到喘不过气。这些现象可能是事实,但与此同时,在人口高龄化的冲击之下,日本出版业也在不断萎缩。在每年秋天都会举行的“读书推进月”活动中,国民对于书籍的远离(“本離れ”)几乎是铁定会登场的“老生常谈”。根据日本文化厅最新的调查显示,在2023年一个月内读不到一本书的民众有62.6%。这比五年前的数字增加了约15%。认为自己的读书量比之前减少的人更是近7成。同时,日本全国的纸质出版物总价在1996年达到了顶峰的2兆6564亿日元,而今天这个数字已经下降到了原有的四成水平。

有意思的是,在日本人越来越不阅读的大背景之下,三宅香帆关于大家为什么不读书或者说读不进书的著作却意外受欢迎。该书的销量突破了30万本,甚至拿下了包括2025年新书大赏在内的数座奖项。那么作者是如何解读现代人特别是工作后的“社会人”为何不读书的?而在日本发生的这一切对于其他国家又有何种启示呢?

三宅香帆《为什么只要一工作就读不进书了》日文书封

读书与工作的近现代史

《为什么只要一工作就读不进书了》的设问十分具体:作者想要探讨的不是宽泛的“为什么大家不读书”,而是为什么“在进入职场后”的大家无法再认真地读书。一个直觉式的回答可能是:因为没有那么多的时间和精力啊。对此,作者追问道:那为什么我们可以继续在下班后看似无负担地上网、游戏或短视频呢?在书中,作者三宅事实上把核心的问题进行了反转:为什么在此之前的人们会一边工作一边阅读呢?而对这个问题的解答就需要回溯自近代以来日本社会中读书和工作关系的发展史。

在近代之前的日本社会,自然也存在着书籍和读者。不管是平安时代带有宫廷色彩的《源氏物语》还是江户时期更贴近庶民的市井故事,都展现了写作和阅读所取得的成熟发展。但就像其他器物或思想一样,现代意义上的“阅读”在明治维新之后才逐渐成形。而它之所以成为可能,和读书行为在“内容”和“形式”上的创新密不可分。从内容上来说,以二叶亭四迷为代表的作家发起的“言文一致”运动,让一种更贴近日常对话的文体成为了写作的主流。这大大降低了阅读门槛。从形式上来说,近世的阅读更强调旨在发出声的“读”。读者们在以学堂为代表的场所进行着一种“公共式”的朗读。而到了近现代,一种以“阅”为基础的“看书”成为了更为普遍的选择。而这种“默读”的行为也让一种更为私人化和效率化的阅读成为了可能。另一方面,阅读的发展又和制度的演进密不可分。在“文明开化”的旗帜之下,明治政府十分重视大众教育。图书馆这一现代场所也开始在全国普及。三宅引用数据指出,在日俄战争结束后的十年,日本公共图书馆的总数实现了四倍的增长。这无疑更进一步地降低了阅读的成本。

那么,彼时的日本人,特别是进入职场的“社会人”都在读什么书呢?三宅在书中特别聚焦了每一个时代的“畅销书”。被最多人阅读的它们无疑也最能代表一个时代的风向。而在明治时期,一本名为《西国立志编》的书总是占据“畅销榜”的首位。它的累计销量到1910年代左右已经达到了100万部。该书其实是翻译自英国作家Samuel Smiles的作品《自助论》(Self-Help),书中介绍了数百位人物是如何通过不懈努力和自我精进而实现成功的。该书在某种意义上也可以被视作是现代各类“成功学”书籍的鼻祖。三宅进而指出,在宏观国家试图实现“富国强兵”目标的大背景下,个体也在努力实现自我价值。此时,读书更像是一种“刚需”,只有不断阅读才可能实现社会经济地位的晋升。

时间进入到1910、1920年代,也即大正和昭和初期。上述的成功学仍然十分火热。同时,因为日本资本主义发展的逐渐成熟,一个稳定的领取月薪生活的白领群体也开始形成。对于他们来说,简单的励志读物已经不再能够满足其阅读需求。拥有一定经济地位的他们开始寻求更多的“文化资本”。此时,一批关于“教养”的出版物成为了城市中白领们的最爱。这些图书大多包含东西方的哲学、历史和文学。换言之,这些读者的焦点不再是“实用”,而是一种知识的积累。在通勤列车中仍然刻苦阅读的上班族们试图借着书本再次确证自己所处的社会地位。此时,一种关于工作和阅读的阶层差距也开始变得明显。三宅在书中提到,明治末期全日本大约有3000多家书店,而到了1920年代这个数字则超过了一万。这意味着阅读已经不仅停留在大城市之中,也开始向地方和农村渗透。但同时,农村书店所能够贩卖的图书很多时候是从大城市换代下来的二手书。从而,上一代流行的成功学在经历了一个时间差之后才开始流入农村。此时,因为劳动力的外流以及世界性的经济动荡,日本的农村也正好处在一种衰退的状态之中,在城里已经开始显得过时的奋斗努力价值观也在新的环境中找到了自己的“第二春”。

阅读的市场化与娱乐化

从上文的分析中我们可以看出,在现代化的早期,阅读在日本社会中带着一种“必要性”。它像是一种软性的“基础设施”,是提高全民“素质”以及国家发展的一个工具。此后,日本的阅读开始向一个更为市场化和娱乐化的方向进行开拓,而工作和读书之间新的关系也让“阅读”产生了新的变数。

在今天的日本,你几乎可以在任何地方看到书或杂志的广告:列车的车厢里,电视的屏幕上,抑或是户外的大型海报。而这种出版物的商业宣发其实拥有上百年的传统。三宅在书中特别提到了1920年代的“一元本热潮”(日语:円本)。经历了1923年的关东大地震,东京不少出版社都处在倒闭的边缘。其中,创造社为了挽回经营的不利于1926年推出了每册售价一日元的系列图书。在上班族月收入约为100日元的彼时,这个售价并不便宜。但此系列图书还是受到了追捧。其中最大的原因就是它独特的销售模式。图书以“全集”作为自己的卖点,比如最初的系列是“现代日本文学全集”,而后又有聚焦西方哲学、历史等的“大全”系列。读者并不能购买其中的某一本书,而需要通过每个月支付一日元的方式来分次得到全集。这种类似于今天开通“月会员”的模式立刻吸引了城市中的中产阶级。最终该系列一共卖出了50万册左右。这也让创造社彻底起死回生。三宅分析称,这种新奇的模式其实在阅读中加入了一种娱乐性,并有效地抓住了白领读者的消费心理。对于需要“教养”但又欠缺沉淀的读者来说,要在诸多的图书中挑选出可以进行自我提升的内容本身就不是一件容易的事情。而在“全集”的名号下,读者只需被动地按照出版社的供给来阅读,这大大降低了选择的难度。更有甚者,购买本身反过来成为了自己拥有“教养”的证据。当时就有媒体讽刺道:许多白领买回全集根本没有读完,只是放在自己的会客厅作为房屋的装饰和身份的象征。可见在今天也不时成为话题的关于阅读手段和目的的“颠倒”早在百年前就已经存在。

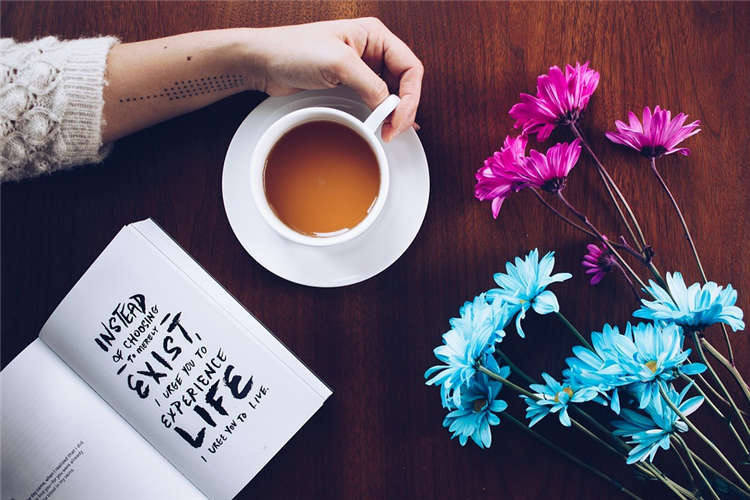

NHK电视台大河剧《天与地》(1969)

经历了战后经济的恢复和高速成长,日本出版业更是迎来了商业化和娱乐化的新阶段。和“円本”类似的新型阅读习惯不断被创造出来。比如1970年代的“文库本”热潮:1971年的讲谈社,1973年的中央公论社,1974年的文艺春秋,以及1977年的集英社相继推出了自己的文库本。这些图书大约A6(105mm x 148mm)的小尺寸其实是在石油危机的大背景下出于降低出版成本的目的被设计出来的。但也因为它们便于携带的优点,上班族们可以在各种场合下选择符合自己节奏和习惯的书籍阅读。另一方面,战后的图书出版也迎来了新的挑战。其中,包括电视在内的新媒介让阅读不再具有一种垄断性的休闲娱乐地位。在第一次东京奥运召开的1964年,日本超过8成的家庭就拥有了电视机。此时,日本的出版业选择了和其他媒介进行共生:各电视台不仅会在综艺节目中介绍当下的热门书籍,根据小说改编的电视电影更直接地反哺了图书市场。三宅在书中提到的一个例子是作家海音寺潮五郎所著的描写战国武将上杉谦信的作品《天与地》。在它刚出版的1962年,该书只卖出了两万部。而在1969年由原著改编的NHK电视台同名大河剧放映后,其销量直接飙升到了150万。由此,一种旨在提升自己修养和知识储备的阅读模式也悄然被一种休闲和放松的消费模式所取代。当然,这也说明了日本在实现了经济复苏后,“一亿总中流”在一定程度上确实实现了。社会上相当大的一部分人经过制度化的教育后可以过上有保证的中产生活。人们也就不再像战前那样因为自身的阶级焦虑而去阅读了。

当然,三宅也提醒读者,此时阅读仍然存在着不平等。就像战前城市和农村之间的阅读“时间差”一样,战后水平化的读书消费里的性别差异成为了一个话题。在1970、1980年代,日本的城市里出现了一系列“文化中心”,虽然原则上面向所有人,但其中近八成的参与者是职业女性或者全职主妇。她们仍然希望通过讲座、授课实现一种对于现有社会经济地位的超越。

阅读“噪音化”的新时代

虽然读书越来越成为了一种大众娱乐的方式,但这并不意味着人们不再把阅读作为一种自我晋升的工具。包括前文提到的女性在内的群体仍然需要追随早先的进步逻辑。而在更大范围内的上班族全体也仍离不开各式各样新型的“成功学”著作。只是在战后,这类图书拥有了一个新的名字“自我启发”(日语:自己啓発)。

根据三宅在书中的介绍,这类图书在战后的起源可以追溯到1961年出版的《让英语变强之书——教室里学不到的秘密法则大公开》。这本畅销书虽然依托日本凭借东京奥运会重新回到世界舞台的大背景,但实际上更满足了个人靠着英语这一武器在职场取得个人成功的微观欲望。此后一系列类似的读物开始出现,包括1980、1990年代的“记忆术”,2000年代的“交流术”以及2010年代“断舍离”在内的“整理术”。作者指出,和明治时代的励志作品相比,战后这些图书明显有着更为具体的焦点。它们不再把个人的命运放在宏观叙事之下,而是追求一种更为具体的、明天就能发挥作用的“技术”。这背后不仅是整体社会的中产化和民主化,更是战后特别是1980年代开始的政治经济领域的“新自由主义化”。人们被教导要对“自己负责”,因此大家也不再关心靠着思想和情怀来改变社会,而是采取更为实际的方法落实自己的“潜能”。三宅也由此断言,现下的阅读已经进入一个“噪音化”的时代。人们不管是在工作还是闲暇上都只想要通过最简洁的方法来找到自己想要的信息,而除此之外的阅读都被视为是不需要的“噪音”。文学如是,艺术也如是。自然,在互联网时代简单的搜索引擎和短视频在这一方面就更具优势。于是,即使是“自我启发”类的书籍也开始逐渐式微。至此,阅读不管在“工具”还是“娱乐”方面都不再是最有效的手段,工作后的人们越来越读不进书的症候群也由此产生。

三宅在著作中进一步把我们所处的社会称作一个“全身心”(日语:全身全霊)的社会。它要求每一个人百分之百地投入工作之中。但是工作的大环境又是个体无法控制的,从而人们不得不退而求其次地去阅读自己看起来可以控制的“自我启发”书籍以及可以暂时抽离出工作的游戏/短视频。由此,她给出的建议是,所有人应该尝试着以“半身心”的态度来夺回对自己生活的掌控。“半身心”地投入自己的工作,并以放松的心态来重新拥抱阅读中的“杂音”。它们也许不能直接发挥什么用处,但书籍永远能够提供给我们一种关于可能性的想象。

三宅的设想自然美好,但它的低可实现性也显而易见。在认真读书已经成为“噪音”的当下,日本的出版业界看上去还没有找到有效的应对之策。在书中,三宅关心的侧重点在读者一方。而现实中,作为贩卖者的实体书店看起来面临着更为巨大的问题。首先,书店的绝对数量相比于千禧之交的顶峰时期已经减少了约一半。更严重的是,最新的数据显示全国没有书店的市町村(日本最基础的行政单位)的比例攀升到了27.7%。如果算上县市内只有一家书店的行政体的话,其总数更是快接近全国城镇的一半。换句话说,在今天即使是一位读者想要沉浸在“噪音”之中,TA也不一定能立刻实现自己的目标,这又造成了读者减少的恶循环。

这一现状在很大程度上是由曾让日本实体书店繁盛的两种制度所造成的:价格规制和剩货返还。前者只允许出版社制定书籍的价格。这意味着网络书店无法提供大规模的折扣力度,从而保证了实体店的竞争力。而根据后者的规定,出版社可以决定供给不同书店的货物量,而书店则能将卖剩的书籍返还,从而减少库存积压的风险。但这些规定也意味着书店只能在一个较低的利润水平之下运作,因为它们既无法决定书的价格,也不能完全以自己顾客的喜好来进货。一旦顾客出现减少,这种“薄利多销”的模式就将无法持续。更为严重的是,日本书店在物流上十分依赖以周刊为主的杂志。书籍的运送基本以“附带”的形式保持和杂志相同的配送频率。而在2024年,全国杂志的总贩卖额已经降落到了巅峰时期的四分之一。这意味着如果一位顾客想要通过书店预定一本书的话,该书可能在几周后才会和同一个出版系统的杂志一起送达。由此,尽管网络书店无法享受价格优势,但它们靠着自己快速的物流网络逐渐在和实体书店的竞争中获得了胜利。

不过,正所谓危机即转机,在新的时代让人们重新回到读书的方法也许就在人们远离读书的原因中出现。既然新媒体已经成为人们获取信息和放松的最主要渠道,那么通过社交网站、短视频等途径来介绍图书从而让读者重新开启一种不怎么严肃的“半身心”阅读不就是一个解决之道吗?这是三宅在该书最后的期许,也是正在慢慢发生的现实。

日本书商积极地拥抱新媒体并以它们作为营销手段。图为集英社《我的樱花恋人》一书的宣传海报。图左特别注明了该书在TikTok上有25万多人按赞。因为社交网站带来的流量,该书的销量突破了70万,并被改编成Netflix电影。

比如从2020年左右开始,一个以话题#BookTok为核心的虚拟读书社群出现在了海外版抖音TikTok之上。截至去年10月,此话题累计获得2090亿次的播放以及5200万次的投稿及转赞评。社交网站的用户(绝大多数是年轻人)用一种和以往阅读评论不一样的“快消”方式介绍图书并且和其他读者产生连结。而新媒体的巨大传播力度也促进了年轻人重新回到阅读之中并带来了巨大商机。一个最好的例子是美国作家Colleen Hoover。她的一系列小说在2021年左右被TikTok的网红发掘并引发巨大讨论。2022年,全美畅销榜中她的作品有六部入选。在此之前,她的许多小说甚至是靠着自费出版的形式才得以问世。2023年,她还成功入选《时代》杂志影响全球100人的名单。在此势头之下,包括企鹅书屋等老牌出版公司也开始在自己的市场营销中积极引入社交网站。类似的利用新媒体来推动阅读的事例在日本也同样可以找到。思想市场曾经介绍过围绕着网红Kengo所展开的一系列论争。他在短视频里介绍的图书大受欢迎并屡次加印,但同时也引来了“文学批判”建制派们的不满。在短暂休整之后,Kengo重新恢复了关于小说介绍的投稿,我们也可以很明确地发现出版社对于其活动的赞许与支持。

日本另一位文化评论家饭田一史在研究了国民阅读的调查数据后指出,虽然总体上读书的人越来越少了,但进入2020年代后初高中生们的阅读量与频率其实并没有明显减少甚至有部分好转。而他们也是受到TikTok或X等社交平台影响最大的族群。虽然无法直接断言是社交网站提高了年轻人的阅读量,但至少可以肯定“新媒体”并不直接导致人们“读不进书”。归根结底,不管是上文提到的全集或者文库本在内的各种出版形式,其实在某个历史时点也是一种“新媒体”。重要的是,如何在一个变动的环境之下寻找到一种更为适合的阅读方式。这当然是每一个读者的责任,更是宏观的社会/制度的责任。