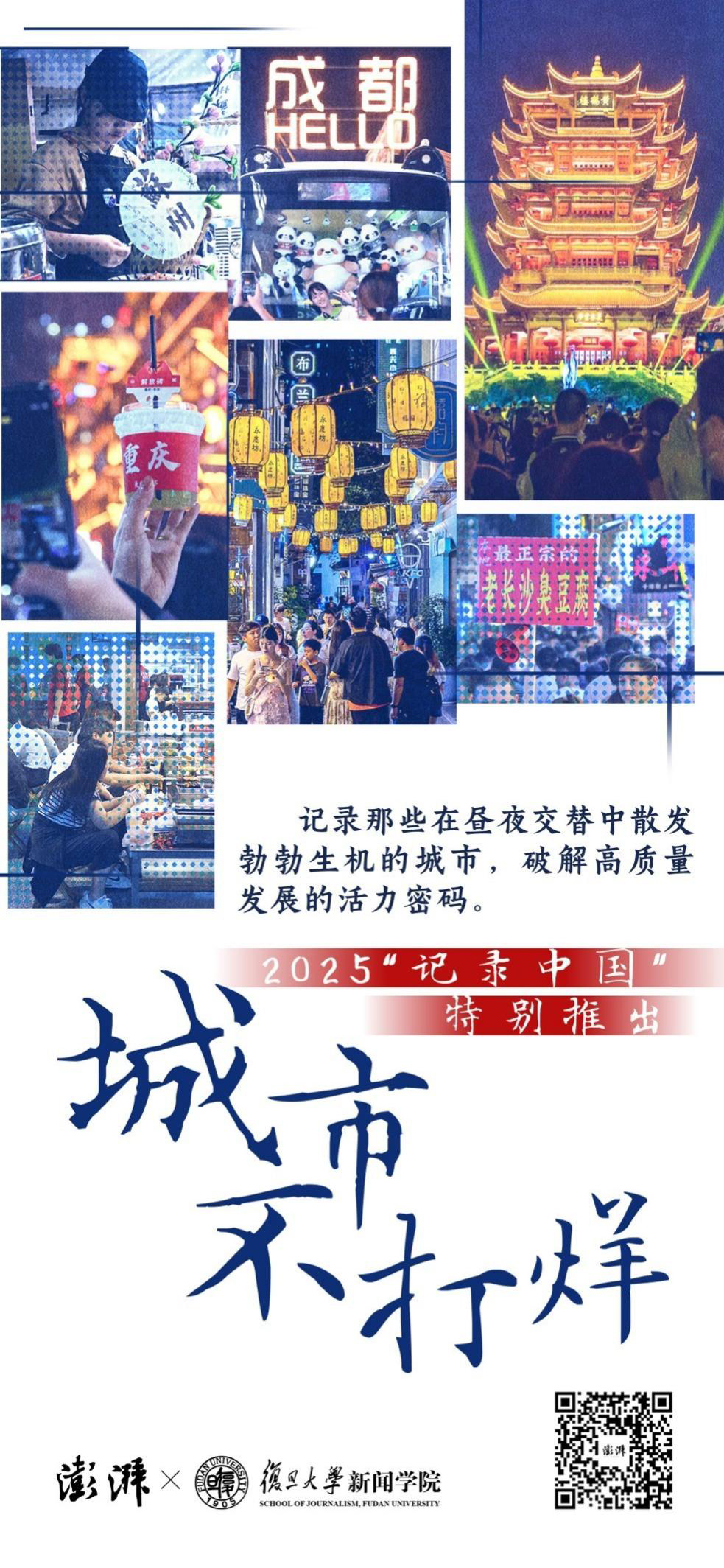

【编者按】

从2016年出发到今年,澎湃新闻与复旦大学新闻学院共同创立的专业报道品牌实践项目——“记录中国”已走过十年。经过十年的培育,“记录中国”已成为主流媒体赋能名校社会实践的知名IP。

2025年“记录中国”的主题是:“城市不打烊:高质量发展活力密码。”澎湃新闻记者和复旦大学新闻学院师生将实地探访上海、重庆、江苏苏州、安徽合肥、湖北武汉、湖南长沙、四川成都等地,走进这些在昼夜交替中始终散发勃勃生机的城市,破解高质量发展的活力密码。

今天刊发的是来自“记录中国”成渝线的报道《六位研究生的中药火锅店:让每款菜品都像学术论文般经得起推敲》,讲述了成都中医药大学的六名硕博研究生如何把传统医书药学的智慧装进火锅的故事。

凌晨3点30分,四川成都天府街道温江农副产品交易市场已经苏醒,满载鲜蔬肉食的三轮车、电动车在商铺间穿梭不息。

成都熟地坊远志火锅创始人李庭舟是这里的常客:“只有这个点来才能挑到最好、最新鲜的食材!”在他身后,店员正将刚采购的薄荷、藿香等中药材仔细打包。两小时后,这些药材将被制成提取液,用于牦牛毛肚的冷萃浸泡。

位于成都市温江大学城内的熟地坊远志火锅店是一家以药食同源为特色的中药火锅店,火锅店的核心主创团队是来自成都中医药大学的六名研究生,他们把传统医书药学的智慧装进了火锅,让"熟地""远志"这些药材名称从教科书走进了菜单。

四川是中医药大省,享有“中医之乡、中药之库”的美誉,更有“无川药不成方”的盛誉。 在李庭舟的火锅店里,麻辣锅底散发着熟地、当归的药香,菌汤则加入了锁阳、肉苁蓉熬制的高汤。菜单上,部分食材使用薄荷、陈皮萃取液加工处理,有的拌入紫苏,有的则直接将中药材作为烫菜。在火锅升腾的热气中,千年中医药文化正以年轻化的方式延续其使命。

凌晨4点的成都温江农副产品交易市场。 “记录中国”团队 摄

把中医药智慧融入食材

开家中药火锅店的念头源于李庭舟参与的一次中药资源普查实践。

“当时我的导师说‘黄精烫熟了比豌豆尖还嫩,红花油比芝麻油健康’,这句话突然点醒了我。” 李庭舟敏感地意识到,中药材与日常饮食或许能碰撞出新的火花。返回学校后,他将想法告知了同门的曾九僧和黄世伟。

中药鉴定学博士黄世伟并不觉得这个想法突兀。作为中药资源研究者,他在彭州、眉山、都江堰等地采集川芎进行科研时,就从当地农户处得知“3-5月的川芎嫩叶可凉拌,根茎能煲汤”,“很多中药都是可以吃的,只是可能没人想过把中药和火锅结合。”

熟地坊远志火锅主创团队。 受访者供图

2024年7月19日,李庭舟和五位志同道合的伙伴凑了30万注册资本。关于火锅店的店名,团队曾想过“火锅研究生”“火锅博士”,但因不符合工商注册规范作罢。最终,由李庭舟的导师、成都中医药大学药学院马云桐教授拍板,决定用熟地、远志两味药材命名。

“熟地与‘蜀地’谐音。‘远志’暗含我们的志向,既有药味又有文气。”黄世伟解释称,名字的灵感也源自药学院著名的格言“苁蓉远志,熟地当归”。

这个团队带着鲜明的“学院派”特色:中药学博士黄浩洲设计锅底组方;中药鉴定学博士黄世伟与中药资源学博士杨惟敬甄选道地药材;中药药剂学博士罗锐峰负责味觉调和;中药药理学博士、中西医结合博士后曾九僧从实验室监测锅底成分;协和博士曾铁鑫负责组方分析与研究。四名研究生肖思远、何成林、宋文俊、张翱则负责运营、开发节气茶饮。此外,还有很多本科生会在暑期来火锅店实习。

成都中医药大学本科生辛沂钟曾于2024年11月来此实习,他告诉“记录中国”团队,门店餐前会提供酸枣仁软糖、乌梅山楂饮开胃,餐中饮用桑叶薄荷茶润喉解腻,餐后则是提供添加葛根山楂的酸奶和秋梨软糖辅助消化。店内药食同源的中医创新菜占比达40%,尽量做到每周上新。

毛肚是店里的王牌菜品。有食客发现,这里的毛肚不用盯着计时器,也不用筷子掂着“七上八下”地涮煮,直接丢进锅里久煮后仍然能保持鲜脆口感。

“这不是因为我们添加了化学物质,而是因为我们用薄荷萃取液对毛肚进行了冷萃处理。”李庭舟解释称,薄荷毛肚不是把薄荷叶盖在牛肉上的简单组合,而是用中药学的方法给它“调理治病”。

他们将每天凌晨采购的新鲜牦牛毛肚经排酸处理后,浸入薄荷醇低温萃取溶液,利用其抗氧化、抑菌特性改善毛肚口感和保鲜期。除薄荷外,团队还使用陈皮、姜黄等中药植物提取液进行不同功效的冷萃处理。

用薄荷溶液对毛肚进行冷萃处理。 “记录中国”团队 摄

“如同中医诊疗讲究辨证施治,我们处理食材也会根据其特性搭配中药。比如陈皮能给毛肚增脆,薄荷能让黄喉更清爽。”李庭舟表示,“我们会用中药让每个菜、每个食材恢复最佳口感和营养。”

不做“差不多先生”

成都人偏爱辣锅,火锅店采用的是《本草纲目》中的经典药材来配制火锅底料。以熟地、黄精、当归、山药四味药材作为核心,在温补肠胃的同时,中和火锅沸腾的热性。底料中不依赖牛油和花椒麻痹味蕾,而是巧妙将臣药细致划分为三组:陈皮与草果去腥,八角和桂皮增香,麦冬与玉竹润燥,层层递进,用心调理。最后遵循佐使调和的用药原则,每味药材都经过味觉矫正,确保整体口感的和谐。

在入口之前,这道锅底已经完成一次小型“中药配伍实验”:既保留川渝火锅的热辣风味,又暗含着清热健脾的养生逻辑。

黄世伟介绍称,这款辣汤配方正在改变人们对火锅就是“重油重辣伤肠胃”的刻板印象,他将底料分享给家人后反馈良好。此外,团队还针对不同客户群体开发了多种本草汤底,菌汤、金汤、番茄锅,力求“把中药作为方法,让用户更好地享受火锅”。

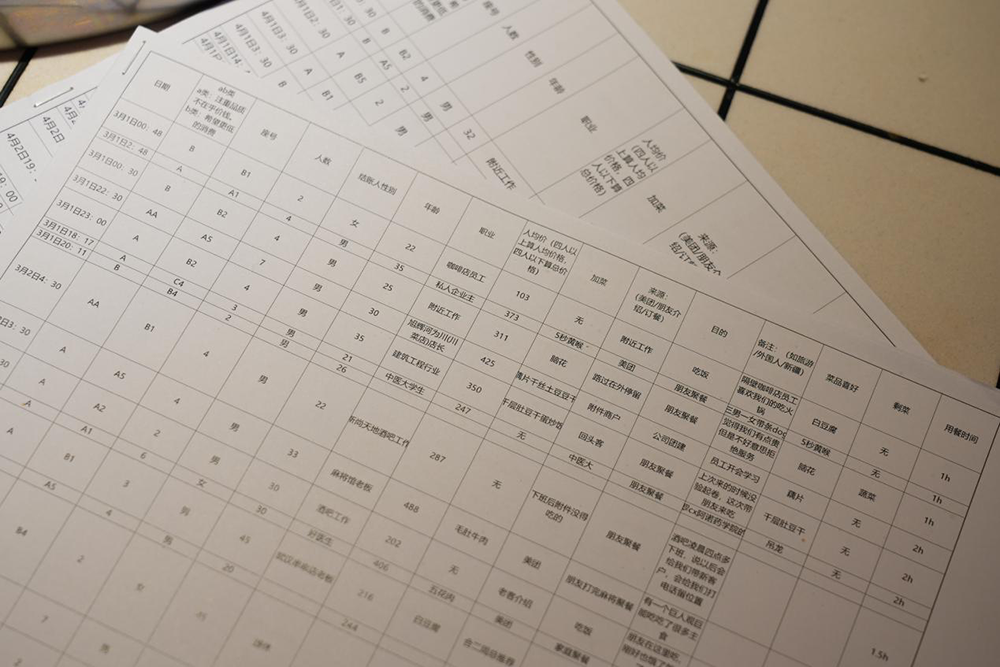

而这些美味与养生兼备的汤底配方来自团队20个晚上的“内测”。测试中,团队尝试不同辣度配方,邀请不同体质人群品尝,记录他们的即时感受与次日身体反应,逐步锁定最终配方。据曾九僧介绍,每次测试均按实验标准执行,要求详细、具体、准确记录药材用量、温度、时间等参数及操作流程,并评估口感,“一次口味好还不代表稳定,之后必须沿用这个记录去复刻。”

黄世伟特别提到,除了原汤,续汤也有精致的算计和讲究——“900毫升山药水”是他们多次测试后沉淀的最佳方案。

主创团队在例会时经常强调,他们要求把每顿火锅视为实验,不做“差不多先生”,“就像做实验要记录变量和结果,我们开店也要精准记录,才能不断优化。”

李庭舟要求服务员在用餐后拍照记录每桌用餐情况,通过点菜单和照片分析菜品剩余与加菜率,每周整理成Excel表格,在例会上复盘。李庭舟已经积累了三沓用餐样本表格,上面布满圈改笔迹。他说,有时候遇到大量剩余菜品,主创团队会1:1复制一份锅底和菜品,重新涮煮排查问题,“像福尔摩斯一样回到现场。”

李庭舟的用餐样本库。 “记录中国”团队 摄

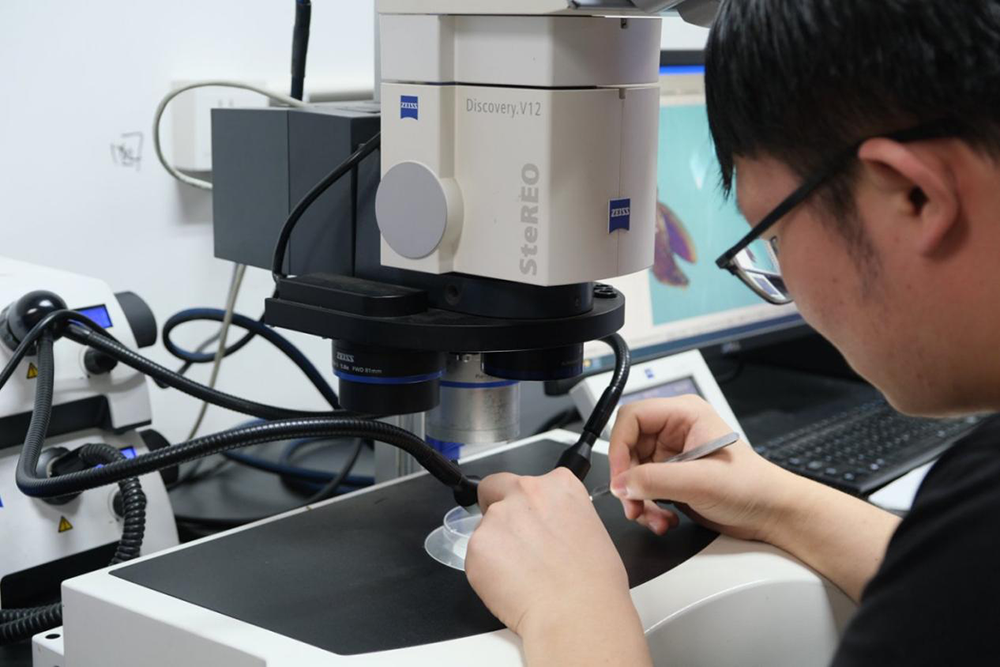

值得一提的是,这些数据将回流到成都中医药大学校内的药学实验室,形成“前店后研”的闭环。实验室团队专攻新品研发、道地药材甄选和工艺改良,致力于建立稳定、标准化的工艺流程,让每一款产品都像学术论文般经得起推敲。

以薄荷冷萃牦牛毛肚为例,团队下一步计划结合试剂盒等工具,评估其抗氧化性等指标,对比冷萃组与空白组的TBARS值、菌落总数,量化保鲜机制。

成都中医药大学校内药学实验室。 受访者供图

在实践中“煎炸煮熬”

今年5月4日,李庭舟在朋友圈里写下这样一段话:“锅没凉,梦没凉,挺好。数了一下,今天洗了308个碗。隔壁烤鱼老板也终于相信‘中药火锅养生’不是营销话术。”

“我们想延续系统中药学的思维,从品、质、性、效、用五个维度拓展,打造一条完整的中药文化附加产品线,包括中药精酿、中药酸奶等。本质上我们是在从事科研工作,只是目前呈现形态是火锅店。”事实上这并非李庭舟首次创业,2019年他曾在校内食堂承包窗口。学校食堂创业经历不仅给了李庭舟第一桶金,还让他积累了食材管理、成本控制和食品安全方面的经验,为熟地坊远志火锅的创立提供了养分。

成都中医药大学招生就业处处长莫凡告诉“记录中国”团队,学校会把校园里的门面、窗口提供给学生试练,毕业1到2年后退出,让位于下一批学生。学校非常重视创新创业教育,这不是说都要让学生当老板,而是培养这种意识,出去能够把握机会。

“过去中医学生多开诊所、药房,现在出现了一些‘药食同源’创新型创业项目,还有智能中医的新赛道。这类融合传统与时尚的创业趋势,正在成都中医药大学校园及周边兴起,持续推动中医药知识文化融入百姓日常。”莫凡说,学校专门设立了创新创业教育学院、产业学院和科技园,提供门面店铺、办公室助力成果参赛、落地。学校搭台、把握火候,任由学生在实践中“煎炸煮熬”。