又到农历七月初七,中国传统七夕节。在古代,妇女们在这一天相约,穿针乞巧,投针验巧,祈求得到智慧,变得心灵手巧。而在当代,更多人知道七夕,是因为牛郎织女一年一度鹊桥相会的传说。七夕节,也因此成为了一个充满了爱情气息的节日。

每年,黄梅戏《天仙配》便成为了很多人打开七夕的方式。“从今不再受那奴役苦,夫妻双双把家还。你耕田来我织布,我挑水来你浇园。寒窑虽破能避风雨,夫妻恩爱苦也甜。你我好比鸳鸯鸟,比翼双飞在人间。”当年严凤英、王少舫的那一段对唱可谓家喻户晓。至今,各个黄梅戏剧团依然把《天仙配》作为看家戏,久演不衰,广泛传唱,每到七夕,必然上演。

安徽省黄梅戏剧院新版《天仙配》,新一代七仙女扮演者袁媛和董永扮演者赵章伟

作为中国四大民间传说之一,牛郎织女之说最早记载于《诗经·小雅·大东》,牵牛和织女是两个星宿名称。故事几经演变,清末民初的戏曲剧名是《天河配》。而到了近代,叶圣陶重新整理改编了这个民间故事,并入选了小学语文课本。故事里的织女是王母娘娘的外孙女,牛郎则是人间的穷苦放牛娃,他们的爱情最终被王母拆散、被银河阻隔,而每年七月初七的鹊桥相会,也由此成为了大家都知道的七夕节美好传说。

戴敦邦“牛郎织女七夕会”

从古至今,《天仙配》和《天河配》都不是一个故事。七仙女和董永的爱情故事,最后以人间天上的分别结束,甚至连一年一度的鹊桥相会都没有。但因为他们都是对爱情的美好向往,也都充满了仙女下凡男耕女织的浪漫遐想,很多年来一直被大多数人当作一个故事,也都成为了七夕节的“保留节目”。

《天仙配》

先来看看《天仙配》的故事。因为当年的那部黄梅戏电影,这个故事,几乎就是黄梅戏的代名词。

事实上,董永和七仙女的爱情故事,最早在东汉就有董永遇仙记。三国时期,曹植的《灵芝篇》曾以五言诗讲述这个故事:“董永遭家贫,父老财无遗。奉假以供养,庸作致甘肥。责家填门至,不知何用归!天灵感至德,神女为秉机。”

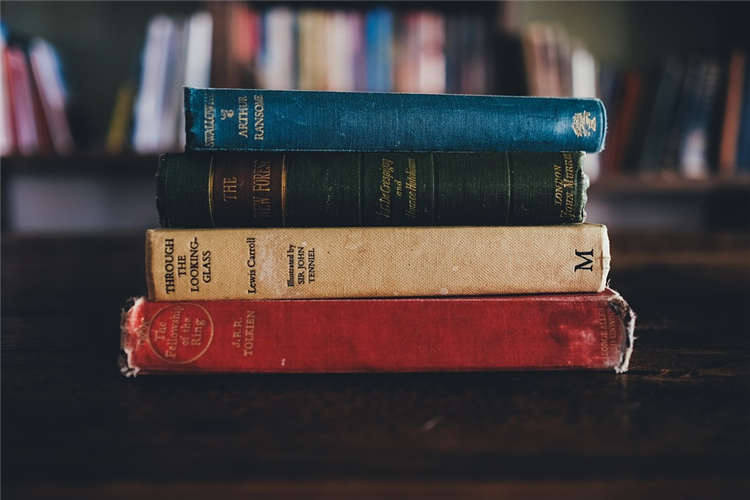

到了晋代干宝的志怪小说集《搜神记》,也有《董永》一篇,说董永“父亡,无以葬,乃自卖为奴,以供丧事。”同时,写仙女十日织绢百匹,替董永还偿债务,故事由此丰富了不少。唐代变文中,也讲述了这一故事。现存的敦煌变文中即有《董永变文》一篇,从董永卖身葬爷娘叙起,又增加了仙女生子名董仲舒及他寻找母亲的情节,全篇多由董永与仙女的对话组成。

董永和七仙女

宋代话本《董永遇仙传》添加了更多的情节和细节,这也为后世《天仙配》故事的创作提供了基本框架。到了元、明两代,董永遇仙的题材就开始屡屡被戏曲所搬演,其中元杂剧仅留下了《路遇》一折的一套曲牌《商调集贤宾》,载于明郭勋所编《雍熙乐府》,如今的戏曲舞台也演出这一折。此外明代传奇中,心一子的《遇仙记》和顾觉宇的《织锦记》都是关于这个故事。

入清以后,随着地方戏的兴盛,这个故事有了很多名字,诸如《百日缘》、《槐荫树》、《槐荫记》,或名《七仙女下凡》,同时也成为黄梅戏早期“三十六大本”剧目之一。

黄梅戏电影《天仙配》

“天仙配”的故事之所以家喻户晓,还是因为黄梅戏这个剧种。这个最早是鼓励孝道的故事,1952年被黄梅戏剧作家班友书重新整理《路遇》一折,改董永身份为农民,而七仙女则是思凡下嫁,成为了爱情故事。1953年,另一位黄梅戏剧作家陆洪非根据老艺人胡玉庭口述本改编,全剧由此成为《卖身》《鹊桥》《路遇》《上工》《织绢》《满工》《分别》七场,对其中一些情节和人物进行了删减,并创作了大部分新的唱词。该剧当年由安徽省黄梅戏剧团排练后在安庆首演;1954年参加了华东区戏曲观摩演出大会的演出,从此声名大振。

黄梅戏电影《天仙配》,严凤英、王少舫主演

而该剧此后风靡全国,还是因为上海电影制片厂在1955年拍摄了影片《天仙配》,并在1956年上映。影片由桑弧根据陆洪非的舞台演出台本改编,石挥执导,严凤英、王少舫主演。之后,黄梅戏迅速成为红遍大江南北的剧种。这部电影在香港映演时亦受到热捧。香港影人甚至受其启发创作出新的电影样式——黄梅调电影,而后约十个年头,港台乃至整个东亚地区的华语电影海外市场,几乎全都被黄梅调的风潮席卷。

黄梅戏电影《天仙配》海报

1963年,上海天马电影制片厂与香港繁华影业公司又将该剧合拍成宽银幕彩色影片,改名为《槐荫记》,由青年演员董文霞、夏承平主演。上世纪八十年代,黄梅戏《天仙配》有了电视剧版本,由韩再芬主演,成为80、90后的回忆。

在黄梅戏的故事里,七仙女只身奔向人间,在槐荫树下路遇董永,结为夫妻。董永卖身傅员外家为长工,七仙女一夜巧织十匹锦绢,使三年长工改为百日。满工路上,两人欢歌笑语,向往美好生活。不料玉帝降旨,生生拆散恩爱夫妻。七仙女因此写下血书深情留言:“来年春暖花开日,槐荫树下把子交”。

《天仙配》的影响力举足轻重,这部剧可谓奠定了黄梅戏广泛的群众基础。如今,它是黄梅戏的代表剧目之一,也是各个院团的保留剧目。虽然大部分观众傻傻分不清它和“牛郎织女”完全是两个故事,但这个美丽的神话故事寄托了劳动人民对自由纯真爱情的追求,时至今日,仍然是七夕节的保留演出。

《牛郎织女》

至于牛郎织女的故事,可能是当代七夕爱情传说正儿八经的来源。

这个故事的诞生起初是因为七月七日牵牛星与织女星相会的天文现象,最早记载于《诗经》:“维天有汉,监亦有光。跂彼织女,终日七襄。虽则七襄,不成报章。睆彼牵牛,不以服箱。”这里的牵牛和织女是两个星宿名称。牵牛星在银河东边,织女星在银河西边,二者隔着银河遥相对望。

而这个星象也逐渐诞生了牛郎织女相会的传说。东汉崔寔所作的《四民月令》详细介绍了当时的七夕民间习俗——做时令菜肴,向牛郎织女许愿,并且提到了牛郎织女相会的传说。东汉班固介绍长安昔日之繁华的《西都赋》也提及,“集乎豫章之宇,临乎昆明之池。左牵牛而右织女,似云汉之无涯。”

牵牛星和织女星被银河所隔,因此常常被借用以表达恋人因分离而积郁的相思之苦。如《古诗十九首》之《迢迢牵牛星》:“迢迢牵牛星,皎皎河汉女。”

牛郎和织女

西汉时期,织女在天界获得了神位,身份是天帝的孙女。《史记·天官书》写道,“南斗为庙,其北建星。建星者,旗也。牵牛为牺牲,其北河鼓。河鼓,大星上将;左右,左右将。婺女,其北织女。织女,天女孙也。”

之后,牛郎织女终于从天上的星星变成了人像化的一男一女。人像化的牛郎织女出现在西汉墓室的壁画和东汉画像石上。

刘旦宅“牛郎织女”

经过历代演变,牛郎织女的爱情故事被文学作品广泛传诵,最著名的当数北宋秦观《鹊桥仙》:“织云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路?两情若在长久时,又岂在朝朝暮暮?”

而之后,明清小说戏曲的演绎,牛郎织女真正成为了中国最广为人知的爱情故事。诸如明朝万历年间朱名世所著的十二回小说《牛郎织女传》、清末民初的戏曲《天河配》,都是关于织女下凡和牛郎结为夫妻,但最终被天帝或王母分离,这个故事框架在历代都没有改变,只是玉帝和王母拆散两人的理由各有不同。

中国人民共和国成立后,叶圣陶在综合《天河配》和各版本的牛郎织女民间故事基础上整理发表了《牛郎织女》,并进入小学语文课本,这让这个故事和鹊桥相会的七夕传说,从此几乎人尽皆知。

黄梅戏电影《牛郎织女》,严凤英、黄宗毅主演

值得一提的是,1963年,黄梅戏《牛郎织女》再度拍成了电影,同样由严凤英主演。这部电影由岑范执导,陆洪非、金芝、完艺舟编剧,1963年由上海海燕电影制片厂与香港大鹏影业公司联合摄制,1964年在中国香港上映。虽然它的影响力不及《天仙配》广泛,但剧终,农历七月初七,银河上空飞满喜鹊,鸟儿们搭出一条鹊桥,远隔银河眺望的牛郎织女因此相会,这一幕,也成为七夕传说最浪漫动人的演绎。