1919年8月26日的《民国日报》报道,当时的上海法租界霞飞路和圣母院路(瑞金一路)、金神父路(瑞金二路)交叉口,诞生了中国第一座红绿灯。红绿灯的亮起,是上海的一个瞬间。这个瞬间,转化成永久,也转化成上海这座城市的文明。

5月24日,中国作家协会会员、上海黄浦区明复图书馆理事长马尚龙携新书《上海秩序·深圳气质》做客行知读书会,分享他对上海秩序的独到见解。

马尚龙携新书《上海秩序·深圳气质》做客行知读书会

“在我看来,亮起的第一座红绿灯,也是上海秩序的一个象征,并且渗透到了上海人的做派中去。”读书会上,马尚龙进一步阐释了社会秩序的双向性。秩序的实质,不仅是单向的执行,更是双向的遵守,双向的保护。

马尚龙介绍,《上海秩序·深圳气质》由他与侄子马骥远共同写成,没有从宏大叙事方式作为切口,更多是从城市文化的厚度、从公序良俗的纯度,从市井人伦的风度,去捕捉上海秩序的由来和深圳气质的妖娆,铸就了一部独特的中国“双城记”。

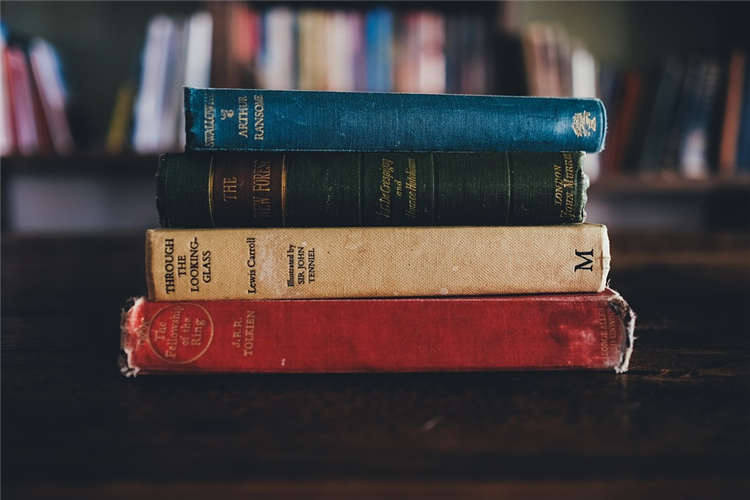

《上海秩序·深圳气质》

“上海和深圳,这两个特大型的移民城市,在不同的年代起步,在不同文化背景中奋发,在不同的城市行政级别里作为,在不同的领域里扮演着不同的角色。它们既很不同,也有点相像。两大移民城市,斗艳着自己的千般风景,争奇着自己的勃勃生气。中国改革开放四十多年的历史,有很多个侧面,从某一个侧面来看,上海是全中国的领头羊,上海的精神、气质又在深圳进一步传承。”

马尚龙提到,上海制造的“内芯”是上海秩序。“上海是全国的领头羊,自不待言。诸多文化建树是以“上海”冠名的,全国性的社会文化秩序的确立和管理,几乎都是从上海作为实验点率先开始……上海也就从来不辱领头羊的使命。”

二十世纪二三十年代,一代民族实业家为“上海制造”涂上了底色,1950年代之后,“上海制造”成为经久不衰的品牌,改革开放和浦东开发开放之后,上海跃然为国际大都市。上海承担的是飞船卫星、国产大飞机、远洋巨轮、新型军舰等国之重器,同时也有世界多家500强落户上海,成为全球的金融中心之一。马尚龙说,“上海人”的轮廓是清晰的,且具有符号式的形象。在上世纪中期,上海人的市井风俗和行为做派基本定型。这个漫长过程可以用“酿酒式”来形容,酿酒式的移民,确立了秩序。

1979年1月,上海创刊出版了全国第一本生活类杂志《文化与生活》

马尚龙特别提到上海秩序中不可或缺的三种人:老领导、老法师和老实人。三者之间可能最接近于是三个互相啮合的齿轮。三个齿轮有各自的大小、各自的转速、各自的转向,当三个齿轮互相啮合时,它们是互相作用、互相依存的关系,也唯有如此,才会产生更大更有效更持久的啮合力。扩展至上海的城市社会关系,三者的齿轮效应无处不在,他们所形成的啮合力,是上海秩序中的重要板块。

讲座最后,马尚龙以“信赖”二字收尾,强调上海秩序是精神化、内质化的社会秩序。在个体和社会关系、社会环境之间,遵守和尊享互为条件,这是上海秩序最伟大的生命力——不是道德鼓励的肾上腺素,而是自我造血的生物链机制。

行知读书会由宝山区大场镇文化中心、阎华工作室、上海人民出版社市场部主办。