在复旦大学即将迎来建校120周年之际,复旦大学校董、天合光能董事长高纪凡带来了一堂特殊思政课,这也是他担任复旦大学兼职教授后的首秀。

高纪凡是20世纪80年代初的大学生,这场大课中,时代始终是最大的背景。他曾带着两个同班同学开始了一次向南的“千里行”,从东北一路向南到了辽宁、山东、江苏、浙江,最后到了广东深圳,站在蛇口工业区“时间就是金钱,效率就是生命”的标语牌下,他的人生轨迹悄然偏转。

“考察的时候,每到一个地方都受到地方政府和企业的热烈欢迎。看到我们三个人,甚至有的直接说‘这个厂就让你们来管了吧?’”基层和企业对人才的呼唤和期待强烈地震动了年轻的高纪凡。

“中国需要科学家,时代更需要把知识转化成社会财富的创业者!”南方考察回来后,高纪凡做出了自己的选择:放弃出国读博,选择创业。

导师唐敖庆先生在高纪凡确定去创业时给他提了三句话:“坚持科技创新不放松”、“找到一个自己能够为此奋斗一生的方向”、“做对国家和社会有意义的事情”,高纪凡一直记在心里。

创业的起点是深圳一间8平方米的铁皮房。三个年轻人蹲在闷热的仓库里做实验,短裤背心沾满化学试剂,床铺上摆着搪瓷大碗装着煮好的方便面,外加几包榨菜,吃得非常美味,高纪凡指着照片里满脸青春痘的自己开心地说,“我们轮班倒做实验,失败一次就重来一次,直到成功为止。”高纪凡和团队一起在铁皮房里鏖战了178天,最终做出性能超越进口水平的产品。

作为大学生创业成功的代表,高纪凡加入了民建。有一次到北京参加培训,“成思危主席问我做什么产品?正好我们两个人坐在窗口,外面有一栋大楼,用了我们材料,我有点得意,说外面的铝板幕墙就是我们做的。他问:你这个东西老百姓不能用,我说:老百姓用不了,一个平方米要5000块钱,很贵。他说:你回去想想再研究研究能不能做一些让每一个老百姓都能用的东西。”

“做老百姓都能用的东西”,这次对话如一颗石子丢进高纪凡的平静心湖,激起层层涟漪。

真正的转折发生在1997年。“我收到一封来自美国的信,信封是黄色牛皮纸的,摸着都带着重量。”来信的是他昔年同窗,彼时已赴美深造。信中写道:“美国政府刚刚宣布‘百万光伏屋顶计划’,要在2010年前为美国家庭安装百万套太阳能发电系统。目的是要解决两个事,一个摆脱对中东能源供应依赖的影响;二是美国要从化石能源逐步走向可再生能源。”

当那封来自美国的信躺在书桌上时,窗外的常州正经历着工业化浪潮。铝板幕墙厂的机器轰鸣声日夜不息,高纪凡却盯着信纸上“光伏”二字出神。或许难以想象,这封如今看来普通的信件,却在当年如一道闪电击中心怀梦想的年轻创业者高纪凡。

高纪凡的光伏之路初期走得比较顺,和上海航天合作的“天合阳光小屋”:10个太阳能电池板,50平方米一个房间,里面有电灯、有彩电、有音响……阳光小屋展示以后,引起很大的轰动,还在中国北京申奥宣传中在央视播出,打响了名声。

但更大挑战是行业寒冬的不期而至。

2008年全球金融危机爆发,市场断崖式下滑,光伏产品价格暴跌。后来又遇到海外很多国家的“双反”,无锡尚德、江西赛维等国内外很多公司破产倒闭,天合也面临严峻的生存压力。“何去何从,高管会上大家吵成一团。”高纪凡拍着讲台还原场景,“有人拍桌子喊:‘应该砍掉研发经费!’”他立刻回应:“什么都能砍,唯独不能砍科研经费!”

2010年,天合开始建设光伏科学与技术国家重点实验室。工程师们在零下20℃的模拟高原环境舱测试组件,睫毛结满冰霜。“这是为西藏电站研发的耐极寒光伏板,能在零下40℃工作。” 正是这种死磕精神,让团队在2011年首次打破光伏电池转换效率世界纪录。

在他和天合光能人的不懈努力下,实验室汇聚了一批来自国内外的顶尖科研人才,褚君浩院士、沈辉教授、杨德仁院士等众多行业专家担任实验室学术委员会的重要职务,还吸引了来自海外的皮埃尔博士等国外知名科学家,他们共同组成一支强大的科研团队。这家企业中诞生的实验室,先后 32 次打破电池转换效率和组件输出功率世界纪录,斩获行业首个国家技术发明奖、中国工业大奖等多项国家级荣誉,推动我国光伏技术从追赶者转变为领跑者,在全球光伏领域占据重要一席,为我国能源事业的发展贡献力量。

2012年,欧美对中国光伏发起“双反”(反倾销、反补贴)调查,红色箭头如利剑般刺向中国的光伏产业集群。这场“双反”最终以价格承诺机制收场:中国企业以最低限价保住欧盟市场,但需让出一定的份额。“我们四家当场签协议”,他展示签约照片。此刻,高纪凡深刻意识到“中国光伏产业不能永远做追随者。”创新的力量不断增强着高纪凡的信心,到2014年天合光能组件出货量全球第一。

在中国产业超越国际企业的同时,更难的战役在标准制定领域打响。2009年的国际电工委员会(IEC)光伏会议照片上欧美代表占据前排,中国专家挤在角落。“那时候我们连发言都要举手三次。”彼时光伏产业的标准都是国外企业或者研究机构牵头制定的,高纪凡决定牵头中国第一个国际标准,虽然过程非常困难和充满挑战,但是后来高纪凡觉得这才是代表了中国光伏从追赶到超越的一个关键。

一鼓作气,高纪凡着手推动中国光伏行业协会的成立,并担任了首任理事长和第二任理事长,有了这个平台以后,又推动了全球太阳能理事会的创建,并且担任了联席主席。在这个以后,绝大部分的国际标准都是由中国企业和机构牵头制定。

对这堂课,高纪凡特别重视。

2023年3月,天合光能与复旦大学因共同的科研梦想走到一起——双方以天合光能原有的光伏科学与技术国家重点实验室为基石,联合申报获批光伏科学与技术全国重点实验室。就在2024年底,双方又共建先进光伏技术校企联合实验室。这一合作不仅提升复旦大学在光伏技术领域的研究水平,也推动复旦大学新工科的发展,促进创新链、人才链、产业链的深度融合。

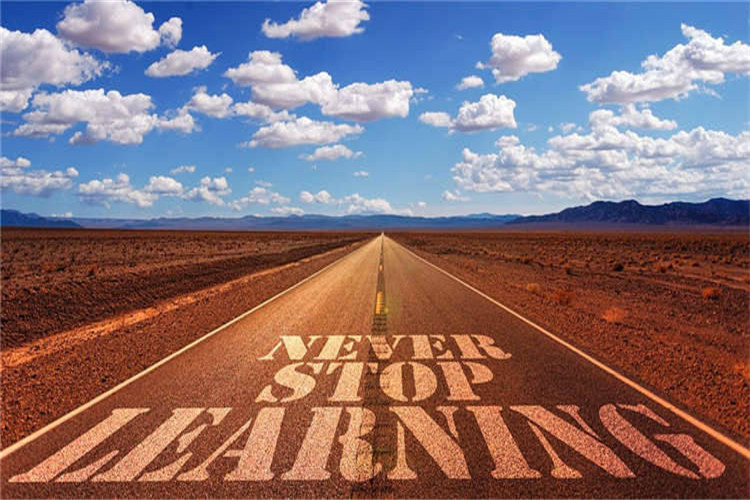

导师唐敖庆先生的三句话一直是高纪凡的座右铭,经历过激荡40年的创业历程,高纪凡也有了自己的体悟:“创新、利他、韧性”,这也是他在分享中希望传递给同学们的人生智慧。

在讲课过程中,他不断停下与青年学子互动,给同学们推荐对他产生影响的书籍,讲话结束后留足时间与学子们展开深度对话,探讨如何在变革时代锚定人生坐标。

未来信息创新学院2024级本科生杨程棋关于“专注与求变如何平衡”的提问,高纪凡说:“当年我总追问定理背后的推导逻辑,这种‘打破砂锅问到底’的劲头,才是真正的学习方法论。”

智能机器人与先进制造创新学院2024级本科生梁昱韬问及跨界思维时,高纪凡举例:物理学家研究半导体光伏发电机理,化学家操作气相沉积设备,AI工程师注入算力算法,所有人围着更新更高水平的效率曲线研究讨论。“我们32次打破世界纪录的秘诀,就是把不同专业的人才集聚在一起进行合创。”

面对“如何找准社会需求与个人理想结合点”的灵魂拷问,高纪凡以光伏产业变迁为例:1997年没人相信太阳能能普及,但我看到的是30年后的能源革命。“当年南下创业是冒险,现在回头看却是必然”。他建议学子们建立“时空望远镜”思维:“看一年会迷茫,看十年能发现趋势,看三十年才能看见使命。”

讲座尾声,大屏幕亮起二维码。高纪凡笑道:“请大家给我的‘复旦教师首秀’打分,说出你们真实的感受,满意与否对我都重要。”

这个二维码是高纪凡上午提前到现场测试时当场加的,“做老师的都想看看反馈的”。